新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため日本学生支援機構による「学生等の学びを継続するための緊急給付金(10万円給付)」が創設されることになりました。

募集要項・申込については以下のページをご確認ください。

<学生等の学びを継続するための緊急給付金>

https://tamauniv.jp/campuslife/economic-support/jasso/kinkyu-kyufu-2021/

[2021年12月22日]

新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため日本学生支援機構による「学生等の学びを継続するための緊急給付金(10万円給付)」が創設されることになりました。

募集要項・申込については以下のページをご確認ください。

<学生等の学びを継続するための緊急給付金>

https://tamauniv.jp/campuslife/economic-support/jasso/kinkyu-kyufu-2021/

[2021年12月22日]

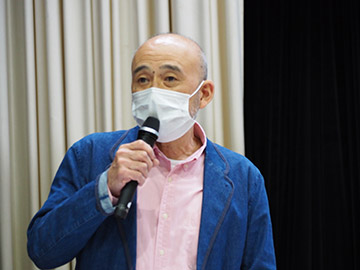

12月15日、「多摩学Ⅱ」(担当教員:野坂美穂、高橋恭寛、長島剛、内藤旭惠、加藤みずき、樋笠尭士 履修者:398名)の授業にゲスト講師として有限会社フレックス(所在地:神奈川県相模原市) 代表取締役 熊坂 雅之 様をお招きし、ご登壇いただきました。

同社は2002年7月の創業以来、インターネット販売のみのパジャマ専門店として良質な商品を製造し、受け取ったお客さまが笑顔になるギフトラッピングにもこだわるなど、現在ではパジャマ専門店としては楽天市場で一番の老舗となっています。

また、企業理念として「みんなの心が温かくなるために。」を目標に掲げ、関わるすべての人が幸せになる仕組みをつくる「感動創造企業」としてお客様の期待に応えられるよう、近年では、環境保全、キッズチャリティ、被災地支援を行うなど社会貢献活動にも取り組んでいます。

講義では先代からの事業承継を経て創業した経緯や同社のビジネスモデルについてご説明いただき、国内の縫製工場の場が少なくなり、国内生産が難しくなってきている現状についてもお話をいただきました。

学生から「お客様にネット検索してもらうために努力していることはありますか」との質問に「お客様の検索キーワードの調査研究をしていますが、今は、自社ECサイトの比率をあげることが一番の課題としています」との回答がありました。

今後はパジャマ屋だからこそ可能となる良い質の睡眠について研究をし、相模原市を日本一の「眠れる街」にすることで地域の活性化につなげたいとの将来のビジョンについてお伺いすることができました。

有限会社フレックスホームページ

https://www.pajamaya.com/

12月12日、アイサーチ・ジャパン(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)と連携、代表相良菜央様と同団体所属の学生3名、本学経営情報学部学生(3名)と梅澤佳子教授(産官学民連携委員)と職員2名が参加し、本学学生社会ボランティアコーナー主催のビーチクリーンアップin由比ヶ浜を実施しました。

同団体は、オーストラリアの非営利団体ICERC(International Cetacean Education Research Center)の姉妹団体として1991年に設立し、「国際イルカ・クジラ会議」開催や伊豆諸島・御蔵島での野生イルカ調査、小笠原での自然体験などの活動に取り組んでいる、イルカ・クジラと自然の素晴らしさ・大切さを伝えている環境団体です。

当日は、相良様からクジラの生態や海でのごみ拾いのルールまた、SDGs(持続可能な開発目標)14の目標「海の豊かさを守ろう」についてご講義いただき、その後ごみ拾いを行いました。参加者は海岸の「マイクロプラスチック」と呼ばれる微小なプラスチックの多さに驚き、それらが生体に与える影響が問題視されていることについて意見交換をしました。マイクロプラスチックの問題以外にも、たばこのフィルター、農業用ビニールの処理問題、廃プラスチック問題に関する輸出処理、海洋汚染、再生可能な有機資源となるバイオマスプラスチックの導入などについて様々な意見が出ました。

参加者からは、「今は、プラスチックをできるだけ使わない、環境中に流出しないようにすることが大切であるということを感じました」、「一番重要なことは、人々の意識を高めることであるため、日ごろの生活の中で出来ることから対策していきたいと思います」との感想がありました。

最後に相良様から参加した学生たちへ「多様な交流活動が可能な学生時代だからできることがたくさんあります。ぜひ、自身の経験値を高める活動を行ってください」とのメッセージをいただきました。

アイサーチ・ジャパン(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)ホームページ

https://icerc.org/

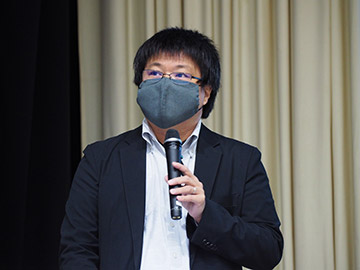

12月8日、「多摩学Ⅱ」(担当教員:野坂美穂、高橋恭寛、長島剛、内藤旭惠、加藤みずき、樋笠尭士 履修者:398名)の授業にゲスト講師として小田急電鉄株式会社 (本店所在地:東京都渋谷区 取締役社長:星野 晃司氏) 経営戦略部次世代モビリティチーム 古賀裕一郎様をお招きし、ご登壇いただきました。

小田急グループは、『お客さまの「かけがえのない時間(とき)」と「ゆたかなくらし」の実現に貢献する』というグループ経営理念の下、93社から成るグループ会社が、東京・神奈川を主な事業エリアとして、運輸、流通、不動産などさまざまな事業を展開し、地域価値創造型企業として進化しています。

講義では、2019年10月に開始したMaaSアプリ「EMot(エモット)」の電子チケット機能を活用した新百合ヶ丘や丹沢・大山エリアなどの取り組みや、町田などでのオンデマンド交通についてご紹介いただきました。

また、次世代モビリティの実装化に伴う交通事業者としてのポジションの変化に対応するための戦略や仕組み作りなど、現在直面している課題についてもお話いただきました。

質疑応答では、教員から「開発したアプリを活用して、移動する意欲が向上するようになるための対策はありますか、また、観光振興への取り組みはありますか」との質問があり、「高齢者や足が不自由な方でも積極的に小田急線に乗って遊びに行きたくなるように、駅でのエスカレーター設置など、公共交通機関としてのハード面の整備も重要であると考えています。また、各観光地を盛り上げる様々なプロジェクトでは社員が地域と関わって努力しています」との回答いただきました。

最後に、「名刺交換の際に、相手の方から小田急沿線に関するお話をいただくことが多いです。そのことからも地域に結びついている会社であることを実感しています。これからも、地域の方々に愛される企業を目指していきたいと思っています」とのメッセージをいただきました。

小田急電鉄株式会社

https://www.odakyu.jp/

[2021年12月13日]

12月 1日、「多摩学Ⅱ」(担当教員:野坂美穂、高橋恭寛、長島剛、内藤旭惠、加藤みずき、樋笠尭士 履修者:398名)の授業にゲスト講師として株式会社キャリア・マム(所在地:東京都多摩市) 代表取締役 堤 香苗 様をお招きし、ご登壇いただきました。

同社は、1995年の創業以来、女性の“消費者感覚”や“働く意欲”を引き出し、多くの女性の社会進出を支援してきました。自社理念に共感した「また働きたい」という11万人(12月1日時点)を対象とした仕事情報サイトを活用し、アウトソーシング等のタスク業務から再就職支援まで、女性の就業意識を高めることに寄与しています。また、全国の主婦ネットワークを最大限に活かし、目的に合った手法で事業や経営の課題解決を図っています。

講義では同社の経営理念「女性のキャリアと社会をつなぐ」に沿って、起業の原点から女性の働き方の課題などについてお話いただきました。また、自分らしく働く環境を作ることができる地域の中小企業に就職するメリットと課題についてご説明いただき、「自分自身が企業に就職して何ができるのか考えられる人材を求めています」と就職活動に役立つアドバイスをいただきました。

学生からの「今抱えている課題はありますか」との質問には「テレワーク下では社員を評価することや、社員の仕事に対する熱量が見えにくくなるなどの様々な課題が生まれ、マネジメントの難しさに気づきました」との経営者としての本音を伺うことができました。

株式会社キャリア・マム

https://corp.c-mam.co.jp/

[2021年12月9日]

多摩大学では開学以来、大学内の机上の学修にとどまらず、学生が地域をはじめとする学外のフィールドに出て自らの手と足を動かして活動し、行政・企業・NPO・地域団体・地域住民などのさまざまな関係主体と連携しながら、課題の発見と解決を目指すゼミ活動を行ってまいりました。

今年度においても、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、多種多様なプロジェクト、研究、アクティブ・ラーニングプログラムを展開してまいりましたので、その活動成果を共有する機会として、『第13回多摩大学アクティブ・ラーニング発表祭』を開催いたします。

アクティブ・ラーニングセンター長

金 美徳

【開催概要】

日時:2021年12月11日(土)

午前の部 10:00~11:40

午後の部 14:00~15:40

場所:多摩大学 多摩キャンパス

詳細:https://www.tama.ac.jp/al2021/index.html

内容:

・プロジェクト型学習、研究、AL プログラムの成果発表

・帝塚山大学様、東京経済大学様(Zoomでの参加)の招待発表

・多摩大学目黒中学校・高等学校、多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学

[2021年12月8日]

11月13日(土)・14日(日)に開催された第15回多摩大学湘南キャンパス学園祭『SGS Festa 2021』が、無事に終了しました。

昨年に続きコロナ禍でのオンライン開催となりましたが、さまざまな制限下でもできることを模索し、今後に繋がる新たな学園祭を創り上げたいという思いから、「Beginning~ド派手にやっちまおうぜ~」というテーマを掲げました。

当日はクイズ大会、オンラインゲーム大会、ギネス記録チャレンジなどの学生参加型イベントや学生団体紹介、公開講座、お笑いライブ、音楽ライブなどさまざまなプログラムを配信しました。

2日目の最後には一般の方も参加可能なビンゴ大会を開催!毛蟹やブランド牛など豪華景品をかけて学内外からの参加者が大いに盛り上がりました!

全てにおいて昨年よりパワーアップするべく実行委員が一丸となって取り組んだ結果、充実感のある2日間となったようでした。

開催に際してご協力いただいた皆様、また当日ご視聴いただいた皆様、誠にありがとうございました。

次年度はキャンパスにて皆様とお会いできることを願いつつ、更なる発展を目指し、継続的に取り組んでいきたいと思います。

当日の様子

★ホームページやSNSでもレポートをお届けしますので、お楽しみに!

https://tamauni.wixsite.com/sgsfesta2021

[2021年12月7日]

12月7~9日までの3日間、来年度秋学期出発の交換留学の説明会を行いました。

今回は渡航先をエリアごとに3つに分けて行い、それぞれの提携校をより詳しく説明しました。

参加学生の中には、色々な国の特徴を見ながら渡航先を選びたいと全ての回に参加した学生もいましたが、やはり英語圏の学校により多くの学生が興味を示しているようでした。

中村そのこゼミ 4 年生の鮫島 拓登 さん、堤 旬平さん、田 中海夢 さ ん、前澤 美 月 さんが、ボランティア通信12月号の企画を担当しました。

今回の企画はうずまきしりとりクイズです。

関連リンク

中村そのこゼミ

中村そのこゼミの活動

[2021年12月2日]

多摩大学創立25周年記念ファシリティ 『T-Studio』では、地域への情報発信拠点として「課題解決型情報番組」を制作し、インターネットを通じて発信しています。

多摩というローカルな地域の歴史を深く見つめると、世界史にもつながることに視界がひらかれる。

『多摩地域からみた江戸時代』は、多摩大学 大森映子 名誉教授をゲストに迎えて、江戸時代に焦点をあて、多摩地域から時代を紐解く番組です。

第11回 「【江戸時代・大名たちの相続事情】養子をめぐる福岡藩黒田家の思惑―「血縁」か、「家の安定」か― 」を追加しました。

[2021年11月29日]

11月25日、経営情報学部「ホームゼミ」(担当教員:中村その子、履修者:17名(2年生))の授業にゲスト講師として京王不動産株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 小澤孝雄氏)

取締役開発企画本部長(兼)営業企画部長足立智彦様、取締役開発企画本部長(兼)ソリューション事業部長金子伸雄様、営業企画部企画担当課長補佐鈴木麻美様をお招きし、意見交換会を実施しました。

同社は、1970年10月に設立、京王グループの「総合不動産会社」として不動産仲介事業、賃貸管理事業、開発分譲事業の3事業を展開、「社会の信頼に応える総合不動産会社」として地域に密着した事業展開をすることでお客様の生活向上と地域の発展に貢献しています。

中村その子ゼミ(2年生)では、コロナ禍で観光・宿泊業をはじめ地域経済が大きな影響を受けていることを踏まえ、郊外住宅地を有する都市における課題を踏まえたマイクロツーリズムのアイディア企画の立案を行っています。

今回の意見交換会は、多摩地域周辺に進学、通学する大学生などをターゲットに多摩市、稲城市内の賃貸物件を観光しながら内見することで多摩地域の空き家や人口減少問題を解決するという学生の「多摩物件ツアー」の提案をより事業化へ向けた形にしたいという思いから実現しました。

同社の金子様から「企業側の視点としては、収益を得ることができるのかという点が重要になります。賃貸だけでなく、売買物件ツアーの検討もあるといいですね」とのご意見を、足立様からは集客の方法やツアー人数の想定について質問があり、「京王線沿線の価値をあげるために何ができるのか、学生の柔軟な発想は大変参考になります」とのコメントをいただきました。また、鈴木様からは「住まいに関する価値観は、人によって違うため、様々な条件を想定する必要があります。皆さんの企画は、ファミリ―向けのツアーの方が事業化しやすいかもしれません」とのアドバイスをいただきました。

学生からは、「不動産業界の実態について学ぶことができ、ツアーの目的がより明確になったので、いただいたご意見をもとに完成度をあげたいと思います」との回答がありました。

最後に鈴木様から同社の会社概要、事業内容などについてご説明をいただき、学生たちの就職活動の選択肢として考える機会をいただきました。

京王不動産株式会社ホームページ

https://www.keiofudosan.co.jp/company/

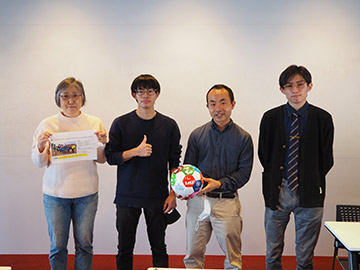

11月16日・23日、本学にて一般社団法人 A-GOAL 岸 卓巨 様と濱野 大志 様(オンライン参加)をゲスト講師としてお招きし、本学学生社会ボランティアコーナー主催のボランティア講座(スポーツを通じた国際協力)を2週連続で開催いたしました。

当日は、2021年度全日本大学フットサル大会関東大会で優勝に輝いた本学フットサル部員も含め、両日で延べ24名の学生と教職員4名が参加しました。

同法人は、2020年5月16日、「A-GOALプロジェクト(Africa GlObal Assist for Local Sport Clubs)」として約20名で設立、現在は、同プロジェクトに共感したプロジェクトメンバー約70名が運営に携わっており、現地の地域スポーツクラブを通して本当に困窮している人たちに必要な支援物資を確実に届けるために「地域に密着した支援の形」を大切にしながら活動をしています。

1日目の講座では、岸様から同法人の設立の経緯と現在の活動についてご紹介をいただき、濱野様からは、2021年8月から9月にかけて訪れたアフリカのウガンダでサッカークラブの立ち上げに携わった経験や今後の課題など、サッカーを通じた社会貢献活動についてお話いただきました。

2日目の講座では3つのチームに分かれてグループワークを行い、日本からできる地域スポーツクラブの支援について発表をしました。各グループからクラウドファンディング、スポーツ用具やユニフォームの提供、募金活動、SNSの活用など様々なアイディアが生まれ、さらに資金調達や人脈を広げることの重要性や年代を考慮したSNSの活用など、実現化するために必要なことについて有意義な意見交換をすることができました。

参加した学生からは「SDGsにスポーツ(サッカー)がつながると思わなかった」「アフリカの貧困問題の現状と国際協力の活動について知る良い機会となった」「岸さんや濱野さんのような行動力を身に付け、社会貢献活動に参加したい」などの感想がありました。

一般社団法人A-GOALホームぺージ

https://a-goal.org/

[2021年11月24日]

春休み短期留学予定の学生を対象とした準備会を行い、航空券情報、渡航時やホームステイ先での注意事項などの説明を行いました。

ビクトリア大学からの英語で書かれた資料を読み込んでくることを次回までの宿題とし、コロナ下での渡航において通常の渡航に比べて留意すべきことが増えましたが、これも一つの貴重な経験として乗り越えてほしいと思います。

来年春休みに無事に渡航できることを心から願いつつ、準備を進めていきます。

[2021年11月22日]

11月18日(木)、多摩信用金庫および多摩ブルー・グリーン倶楽部会員企業様9社にお集まりいただき、「新たなインターンシッププログラム」をテーマにした、第3回「多摩ブルー・グリーン倶楽部 経営研究交流会」を開催しました。

杉田副学長による開会の挨拶後、株式会社ツインキールズ様、株式会社アスペクト様、株式会社シーズプレイス様に、これまでのインターンシップへの取組や今後のプログラム提案を発表して頂きました。

各発表後には、会員企業様にてインターンシップを経験させて頂いた学生や教員から活発な意見が出され、総括として、浜田 正幸 教授より、より良いインターンシップのために、「直球勝負で学生に向き合ってほしい」「アウトプットが重要である」「学生には正直なフィードバックを」との意見が述べられました。

最後に、多摩ブルー・グリーン倶楽部 会長 上野邦香様より、「一歩踏み出すこと、改善・継続が大切である」とのお言葉を頂き、閉会いたしました。

本交流会は、第1回(7月8日(木)開催:キックオフとして就活・インターンシップの現状を共有)、第2回(9月16日(木)開催:「学生から見たインターンシップ」をテーマとしたディスカッション)を経て、今回が今年度の最終回となります。

次年度は、3回の交流会で得られた知見を踏まえて、企業様、学生ともに高い満足が得られるインターンシップの姿を探っていきます。

ご協力頂きました企業様に、改めて御礼を申し上げます。

11月17日、「多摩学Ⅱ」(担当教員:野坂美穂、高橋恭寛、長島剛、内藤旭惠、加藤みずき、樋笠尭士 履修者:398名)にゲスト講師として一般財団法人日本自動車研究所(東京事務所:東京都港区) 新モビリティ研究部長 シニアエグゼクティブ谷川 浩 様をお招きし、ご登壇いただきました。

同研究所は、クルマ社会の健全な進展に貢献することを使命とし、中立的、公益的な活動を行うことで日本の自動車産業の発展と自動車技術の進展に寄与しています。また、新モビリティ研究部はモビリティとして自動車の役割が多様化する中、産官学が協調して取り組まれている「車と社会のつながり」という新しい研究領域に取り組んでいます。

講義の始めに「本日は、学生の皆さんに地域の活動とモビリティについて考えて欲しい」とのメッセージがありました。授業では同研究所の概要、取り組みについてご説明いただき、自動運転の実現が社会に与える影響や無人自動バレーパーキング実用化の研究、自動運転の実用化に必要な安全性確保に係る取り組みなどについてお話を伺いました。

質疑応答では「便利さの一方で、自動運転に依存すると運転能力が低下しませんか」「実用化の課題は何ですか」との質問に、「ドライバーが運転する際も危険な操作や悪いクセなどを無くすよう自動運転がサポートすることで運転技術が向上することを狙っています」「交通死亡事故削減のために一般道路での実用化が必要ですが、一般道路は歩行者や交差点など交通環境が複雑なため、自動運転技術の向上と、自動運転に適した道路環境や法律の整備、社会受容性(認知・信頼されること)などの課題もあります」と回答いただきました。

最後に、谷川様ご自身が趣味と仰る25年に渡る地域貢献活動経験から「年齢や価値観の違う方々と一緒に、生活環境の改善や町内の交流活発化などを目的とした様々な活動に取り組む中で、会社の仕事では得られない知識・経験・人脈の幅が広がり、価値観の多様化など自分自身の成長を感じることができて、会社での仕事にも大いに役立ちました」とのお話があり、「学生の皆さんもボランティア活動などを通じて積極的に新しい自分を見つけてください」とのメッセージをいただきました。

一般財団法人日本自動車研究所ホームページ

https://www.jari.or.jp/

[2021年11月22日]

2021年11月19日(金)、藤沢市・昆明市友好都市締結40周年記念事業その2として、本学部の書道家、4年生の粟津成冴さん(書道家としては粟津紅翔:あわづ・こうしょう)に書「愛」を書いていただき、中国雲南省昆明の雲南大学滇池学院の日本語学科の学生さん18名(および教員4名)とオンライン文化交流を実施いたしました。

色紙は集合写真とともに、後日お送りする予定でございます。こちらでは、本学部生18名および教職員4名がオンライン文化交流のお手伝いをさせていただきました。

なお、雲南大学滇池学院様とのオンライン文化交流その2の画像は藤沢市役所、人権男女共同平和国際課にお送りし、情報共有させていただきます。

今後、オンライン文化交流その3、紙芝居または学生同士の交流のみを企画しております。