ニュースリリース

経営情報学部の記事

-

-

2026.02.10

オンラインシンポジウム「Tokyo ちょこっと Action 〜“犯罪を生まない社会”を大学生と考える〜」を開催

-

-

2026.02.09

経営情報学部 非常勤講師の公募について

-

-

2026.01.30

2025年度交換留学プログラム修了式を挙行

-

-

2026.01.26

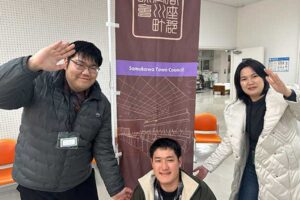

経営情報学部 留学生が寒川町議会「ユーストークcafé」イベントに参加

-

-

2026.01.23

多摩大学における数理・データサイエンス・AI教育の取り組みについてのオンライン説明会開催

-

-

2026.01.21

「2025年度第17回多摩大学 アクティブ・ラーニング発表祭」開催

-

-

2026.01.19

経営情報学部・グローバルスタディーズ学部2025年度「卒業のつどい」について

-

-

2026.01.19

多摩市の自動運転バスの社会的受容性調査および自動運転バス親子講座を実施

-

-

2026.01.14

2025年度 第6回 「留学生によるミニ文化講座」開催

-

-

2026.01.07

新井ゼミが「第9回和歌山県データ利活用コンペティション」でデータ利活用賞を受賞

-

-

2025.12.19

2025年度 第5回「留学生によるミニ文化講座」開催

-

-

2025.12.17

多摩大学ラポール第131号が完成しました

-

-

2025.12.15

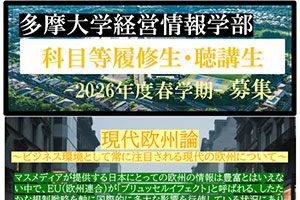

多摩大学経営情報学部 2026年度春学期科目等履修生・聴講生 募集中!

-

-

2025.12.09

第3回「こどもの未来応援ツアー~カガクを通じて明るい未来を~」に多摩大学生が参加 報告者:安田震一 特任教授

-

-

2025.12.05

年末・年始の事務取り扱いについて

-

-

2025.12.05

2025年度AL発表祭 を開催いたします