12月15日、本学にて経営情報学部 長島剛ゼミ主催「大学生のための創業支援セミナー~ビジネスプランコンテスト~」を開催しました。

当日は、株式会社CACTAS(所在地:東京都中央区)代表取締役兼CEO青木英佑様、東京都中小企業診断士協会三多摩支部の4名の方々を審査員としてお招きし、33名の学生が参加しました。

同コンテストは、これまで知識習得のためのセミナーを3回開催し、最終的にビジネスプランコンテストを開催することにより、事業立案の機会を提供するとともに学外コンテストへの興味関心を深めることを目的としています。

今回は6チームのエントリーがあり、新しい動画配信システム、SDGsを考慮した多摩地域の産業発展への貢献、バーチャル観光の可能性など様々なビジネスプランの発表がありました。厳正なる審査の結果、下記のとおり入賞が決まりました。

・優勝:濱 大貴さん(3年生・彩藤ゼミ)

発表タイトル:「現実をバーチャル空間につれて行く」

・準優勝:趙 彦明さん(1年生・長島ゼミ)

発表タイトル:「少ない方が豊か」

・特別賞:半澤 郁弥さん(2年生・長島ゼミ)

発表タイトル:「動画配信サービスの新体制」

審査員の青木様から「本日は、学生ならではの新しい発想や技術を活用した事業提案があり、大変楽しかったです。マーケット調査やデータ分析を行った資金計画を立てるとさらに良くなると思います。そしてこれからも「志」や「熱意」をもって新しい事業計画を考えてみてください」との講評をいただきました。

中小企業診断士の川下敬之様からは「今企画で大学生の皆さんが起業について知るきっかけとなり、今後の就職活動のターニングポイントになれば嬉しいです」との感想をいただきました。

長島教授より「6チームの中に事業化してみたいと思う企画がありました。また、今回の創業支援セミナープロジェクトの一環で企画運営に携わった学生、セミナーに参加した学生、コンテストに応募した学生と各々の成長を感じることができました」とのコメントがありました。

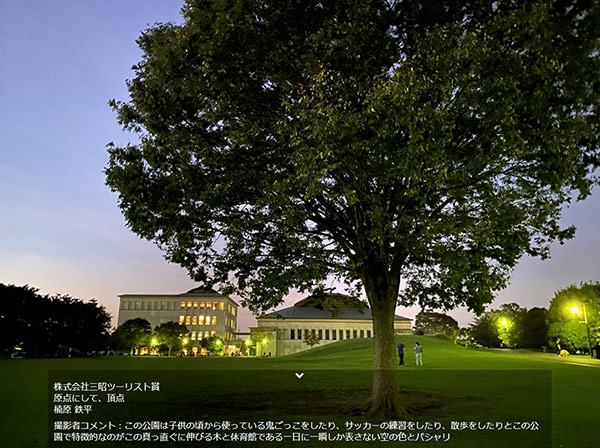

発表の様子

審査員青木様のご挨拶

表彰式

集合写真※撮影時のみマスクを外しています