10月14(土)午後、グローバルスタディーズ学部(以下「SGS」)がある藤沢市六会地区において、「ぶらりごみ拾い in 六会 2023 ~ポイ捨て無くし隊ふじさわ大作戦~」が行われました。

10月14(土)午後、グローバルスタディーズ学部(以下「SGS」)がある藤沢市六会地区において、「ぶらりごみ拾い in 六会 2023 ~ポイ捨て無くし隊ふじさわ大作戦~」が行われました。

8月にSGSと日本大学生物資源科学部の学生が実行委員会を組織し、藤沢市環境事業センターとともに準備してきた地域連携イベントです。2016年からこの時期に実施してきましたが、2020・2021年においては新型コロナウイルス感染症の蔓延を受けて止むなく中止となりました。2022年より再開し、今年は6回目の開催。曇り空のなか時々晴れ間がのぞく、爽やかなごみ拾い日和の一日となりました。

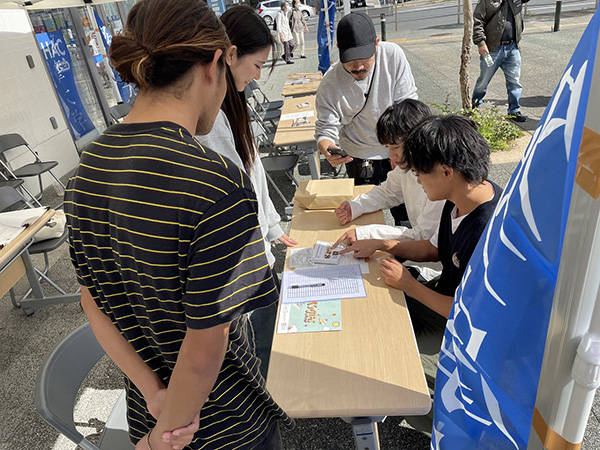

近隣の高校、市民団体、民間企業、藤沢市職員等を含む27チーム、108人(SGSからは留学生チーム15人を含む5チーム20人、日大からは馬術部を含む2チーム6人)が参加しました。SGSの学生実行委員10人、日大の実行委員 11人を始めとする運営関係者等を含めた総参加者数は約150人に上りました。

前回2022年に引き続き(株)ロピア、今年から新たに(株)藤沢市興業公社、藤沢市資源循環協働組合から協賛を頂くとともに、SDGsの趣旨に賛同しそのGoals 11(街づくり)、12(作る責任 使う責任)、14(海の豊かさ)、15(陸の豊かさ)、17(パートナーシップ)関連イベントと位置付けました。

開会式会場の日大「骨の博物館」前には、SGSを始めとする参加チームの幟がはためく下、ユニフォーム姿のチームも多く、大人から子供まで多彩な顔触れが集まり、熱気に包まれました。

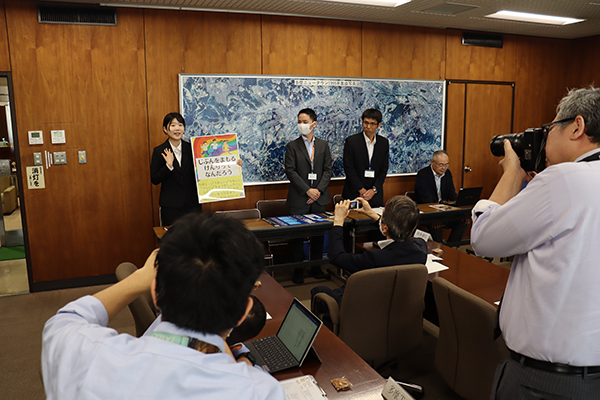

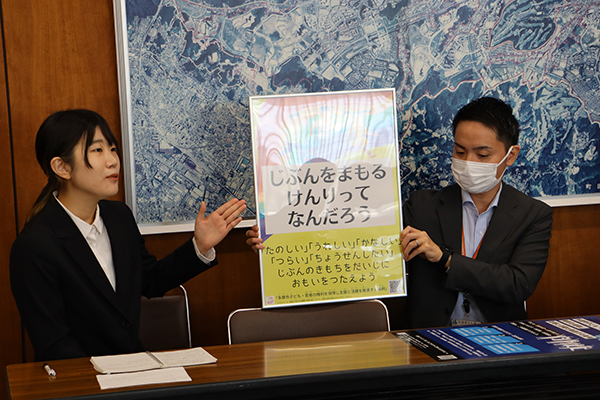

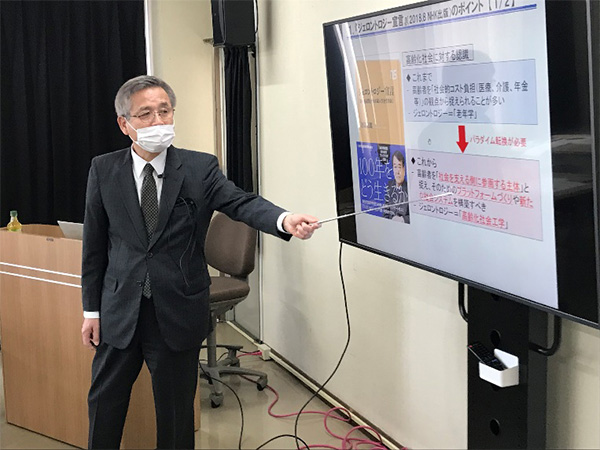

13時から始まった開会式では、冒頭、司会の副委員長・SGS水橋颯士さん(2年)より、大会の性格の説明、(株)ロピア、(株)藤沢市興業公社、藤沢市資源循環協働組合からの協賛紹介が行われた後、実行委員長・日大 笠原孝介さん(3年)による主催者挨拶、宮治正志・藤沢市副市長による歓迎挨拶がありました。

藤沢市資源循環協同組合のマスコット・エコリとふじキュン♡が登場し、藤沢市分別戦隊3Rsによるパフォーマンスでは拍手が巻き起こりました。引き続き、副委員長・SGS平間明紀さん(2年)によるルール説明、コース説明と進み、藤沢工科高等学校ボランティア部松永頼徒さん(2年)、西村零さん(2年)による力強い宣誓が行われました。松永さんは昨年に続き、2年連続で選手宣誓の大役を果たしました。

藤沢市保健医療財団・西村夏泉さんの指導による全員でのストレッチの後、実行委員会顧問・山下正道日大准教授のスタート号令により出発。約1 km離れたSGSまで、1時間で最も多くのごみを集めたチームが優勝というルールで行われました。

ゴールとなったSGSの中庭では、参加者全員に藤沢市を通じて提供されたリサイクルペットボトルの水と可愛いふじキュン♡の缶バッジ、(株)ロピアから提供されたお茶と飴、チョコ万頭が配られ、参加者の労がねぎらわれました。併せて、分別戦隊3Rsと分別博士によるビスケット包装等を例とした分別方法のデモンストレーション、またゲストのDJ・HAGGY(萩原浩一氏、SGS非常勤講師・J:COMパーソナリティ等)のスピーチで盛り上がりました。さらに開会式に続いてサプライズでふじキュン♡が登場。閉会式までの間SGSの中庭は記念撮影と談笑の場となりました。

計量後の15時過ぎから水橋副委員長の司会で行われた閉会式では、実行委員会顧問・SGS橋詰博樹特任教授からの講評があり、コロナ禍であった昨年とのマスクごみの量の違いなどが指摘されました。

その後、平間副委員長から特別賞が発表され、順次、宮治副市長、DJ・HAGGY氏、(株)ロピアミウィ橋本店の増田さん(2021年SGS卒業生)・人事採用担当の遠藤氏、(株)藤沢市興業公社の蛭町拓司氏、藤沢市資源循環協働組合の今成裕一氏、実行委員の日大3年小倉慶太より、次の通り各特別賞が代表者に授与されました。

- 藤沢市副市長賞(ご自宅の柿):

剣道チーム(藤沢翔陵高等学校、高校生らしく元気に)

- DJ・HAGGY賞(江ノ電グッズ詰合せ):

藤沢Aチーム(藤沢工科高等学校、選手宣誓のとおりハツラツと)

- ロピア賞(ロピアブランド食品詰合せ):

AISAチーム(アイシンシロキ(株)、和気あいあいと楽しそうに)

- 藤沢市興業公社賞(御菓子処 丸寿・ふじキュン♡饅頭):

ヨスガチーム(家族でほのぼの)

- 藤沢市資源循環協働組合賞(組合ノベルティグッズ詰合せ:

ノビシロ(チームで力を合わせて)

- ぶらり六会賞(湘南台の和菓子屋清月・和菓子セット):

六会中学校おやじの会(地域を愛するおやじの力を見せつけた)

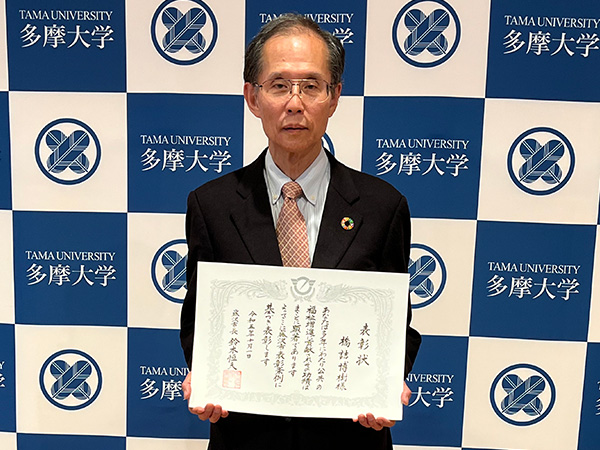

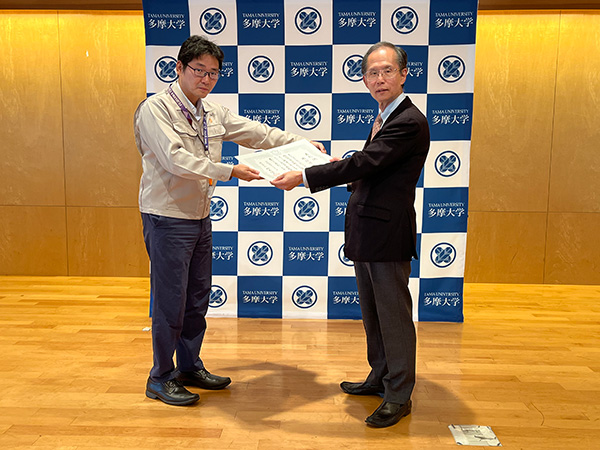

続いて、平間副委員長から3~1位の受賞者が順次発表され、笠原委員長と実行委員・SGS金澤柚希さん(2年)、松川夢叶さん(2年)から代表者に表彰状と副賞(藤沢亀井野JA「わいわい市」でも購入できる日大食品加工実習所製レトルトのトマトスープとミートソース、多摩大寺島実郎学長著書、多摩大名入りクラッチバッグ、お菓子)が渡されました。

1位:食と健康チーム(日大・山下正道研究室4年生、19kg)、2位:AISBチーム(アイシンシロキ(株)、9.2kg)、3位:藤沢市興業公社Cチーム(5.96kg)、次点:しげんくみあいCチーム(5.9kg)(集計等にミスがあり、閉会式時の発表とは異なる点があります)。

最後に、SGS・新美潤学部長より参加者への感謝と来年のこの大会での再会への期待が述べられ、無事閉幕しました。

集められたごみは、計85.52kg。このごみについては、新たな試みとして、閉会式と並行し環境事業センター職員、学生等により、どんな物が捨てられていたのか、組成分析が行われました。

参加者の皆様、協賛下さった(株)ロピア様、(株)藤沢市興業公社、藤沢市資源循環協働組合、プロの話術で盛り上げて下さったDJ・HAGGY様、大変ありがとうございました。

参加者整列

開会式司会

開会式委員長

開会式副市長

ルール説明

宣誓

スタートの号令

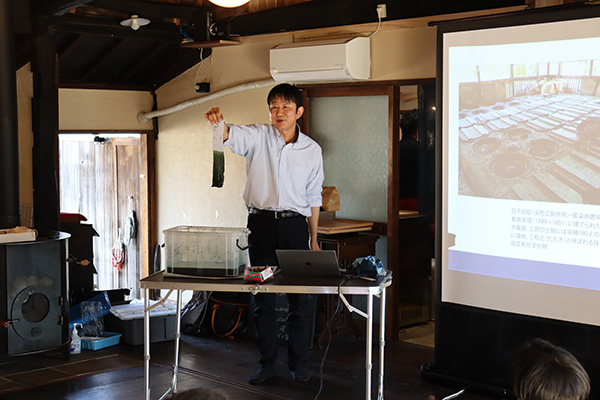

ごみ拾い風景

計量(1位の日大チーム)

ぶじキュン♡、分別戦隊3RsとSGS留学生

分別説明

1位

副市長賞

DJ・HAGGY賞

ロピア賞

実行委員等