2022年12月11日(日)、江の島の片瀬漁港にて第18回 海藻シンポジュウム~養殖ワカメの種付け編(別名「江ノ島フィッシャーマンズ・プロジェクト」)が開催されました。今回のワカメの種付け編に対して年明け2月にはワカメの刈り取り編が開催されます。

本プロジェクトは江ノ島・フィッシャーマンズ・プロジェクト代表、江の島片瀬漁業協同組合代表理事 北村 治之様および江ノ島・フィッシャーマンズ・プロジェクト副代表 阪急阪神第一ホテルグループ、第一イン湘南、統括支配人 山下 由香里様(SGS非常勤講師)のもと2015年から活動し始め、多摩大学グローバルスタディーズ学部との関係は2017年からです。江ノ島フィッシャーマンズ・プロジェクトは、この『海藻シンポジュウム』以外に『船釣り教室』、『体験学習』、『藻場保全活動』、『海底清掃』など、五感に訴える活動を心がけております。

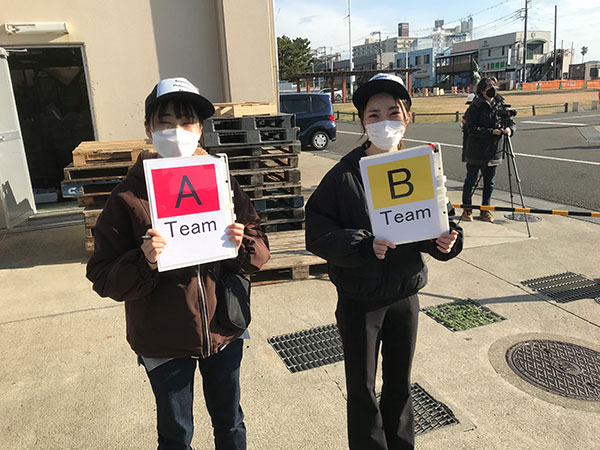

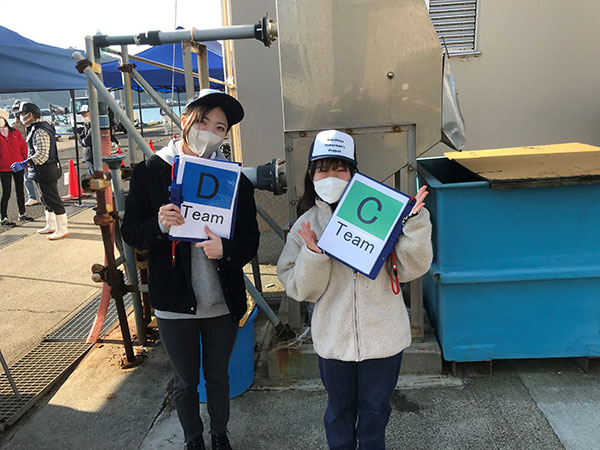

今回のプロジェクトの趣旨は藻場について学び(写真①)、海藻を作ることによって海の資源の再生についての説明がありました。4つの体験コース(ワカメの種付け、ワカメ棚までのクルージング、海の生き物に触れる、ダイビングの機材)があり(写真②、③、④)、大型漁船によるクルーズ(写真⑤、⑥)もございます。小学生・中学生が主な参加者で保護者も同行してくれます。今回は92名の参加があり、今後は東京の小・中学生にも海の自然の状況を知ってもらいたいと企画しているそうです。

大学生の参加は、皆さんをグループ分け、体験コースに誘導する、クルージングの際参加者の安全を見守ることです。

参加者は4年生:小山田 桜、3年生:佐々木 悠舞、佐野 磨李、中尾 宝、林 梨乃、久保木 真歩、東京海洋大学3年生:岸本 将光、長塚 美月。

身近な江の島の海底が、今どの様な状況であるかを知るためのプロジェクトで、子どもたちから大人まで参加しております。

藻場について学ぶ

佐々木 悠舞、佐野 磨李

小山田 桜、林 梨乃

中尾 宝

江の島の裏側を堪能、中々観られない光景

クルーズ開始、林 梨乃、久保木 真歩

参加者は左から4年生:小山田 桜、3年生:佐々木 悠舞、佐野 磨李、中尾 宝、林 梨乃、久保木 真歩、東京海洋大学3年生:岸本 将光、長塚 美月