11月15日(火)に、CHP*2回目の学外活動を実施しました。

*CHPとは、「Career Honors Program(特別専修プログラム)」の略で、グローバルスタディーズ学部における人材育成のモデルとなる学生を育成するための特別専修プログラムであり、留学、国内外研修、就職に直結する科目の履修等を柱とし、目指すキャリアパスに沿って合理的に組まれたカリキュラムです。

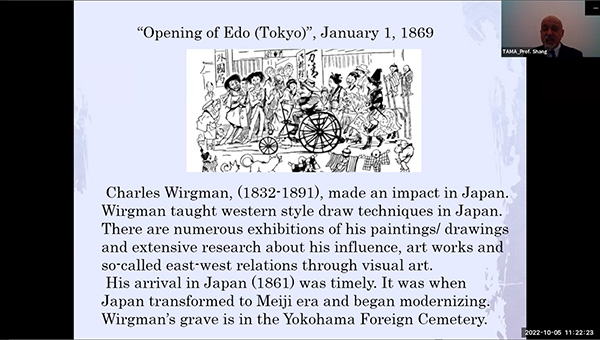

2回目の学外研修は、迎賓館赤坂離宮、及び明治神宮外苑聖徳記念絵画館等を訪問しました。

迎賓館赤坂離宮の前庭から本館を撮影した様子

学生は、江戸幕末期から明治時代の歴史の流れについて事前に調査し、本研修に臨みました。現地研修後、2010年以後日本が国賓として招聘した国を1国選び、「外交・軍事」「経済」「教育(英語教育含む)」「文化遺産」「無形文化遺産」いずれかのテーマでレポートをまとめていきます。

迎賓館赤坂離宮 和風別館「游心亭」にて

迎賓館赤坂離宮本館と国宝である噴水をバックに

明治神宮外苑聖徳記念絵画館前にて

前回に引き続き、社会科学における調査手法である文献研究とフィールドワークを学ぶ機会となりました。

次回の学外活動は、2月2日(木)に実施予定です。