神奈川県は9月末、横浜市は10月13日に教員採用試験の最終結果が発表され、本学グローバルスタディーズ学部から神奈川県に4名、横浜市に1名、計5名の4年生の現役学生が見事合格しました。

神奈川県のホームページによると、今年度の神奈川県教員採用試験(中学校・英語)の合格者は47名、つまり約10%が多摩大学出身者になります。2021年度には横浜市教員採用試験に1名、2022年度には神奈川県教員採用試験に4名の合格者を出しております。つまり今回の合格で、この3年間で10名が公立学校の英語教員としてグローバルスタディーズ学部から輩出されることになります。

採用試験に臨む学生たちが、互いに学びあいながら努力を重ねてきた結果です。しかしながら4月からの「先生」としての仕事の出発点に立てたというだけです。まだまだ学ぶことも多いかと思いますが、多くの経験を積み、生徒の皆さんに寄り添える先生に成長されることを期待しています。

本学部では2023年度より、小学校の教職免許も中学校・高等学校(英語)免許状と同時に取得可能になりました。現在、教職課程に所属している一部学生は小学校免許取得に向けて努力しております。将来的には「英語を専門とする小学校教員」としても活躍が期待されるところです。

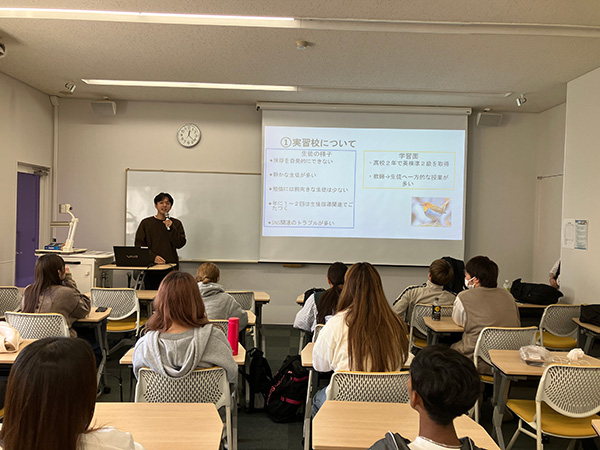

また、この採用試験合格者を含む、4年生による「教育実習報告会(第1回)」が10月10日に実施されました。今年度は7名の学生が教育実習に臨んでおり、3回に分けて実施しております。今回がその1回目になりました。今回発表した学生は3名でしたが、30名近い学生や教員が集まり、活発な質疑応答や意見交換が行われました。次回は、10月17日、10月31日に実施予定です。

そして、SIP第3期『スマートモビリティプラットフォームの構築』では、モビリティサービスの再定義と社会実装に向けた戦略策定を進めるとともに、インフラのリ・デザインに向けた研究開発により、安全、快適、活気あふれる交通インフラ技術の開発、モビリティサービスを支えるデータ基盤構築等を実施します。期間は、2023〜2027年です。

そして、SIP第3期『スマートモビリティプラットフォームの構築』では、モビリティサービスの再定義と社会実装に向けた戦略策定を進めるとともに、インフラのリ・デザインに向けた研究開発により、安全、快適、活気あふれる交通インフラ技術の開発、モビリティサービスを支えるデータ基盤構築等を実施します。期間は、2023〜2027年です。

本学経営情報学部 下井 直毅教授の著書(共著)『ミクロ経済学パーフェクトガイド』が日本評論社から出版されました。

本学経営情報学部 下井 直毅教授の著書(共著)『ミクロ経済学パーフェクトガイド』が日本評論社から出版されました。