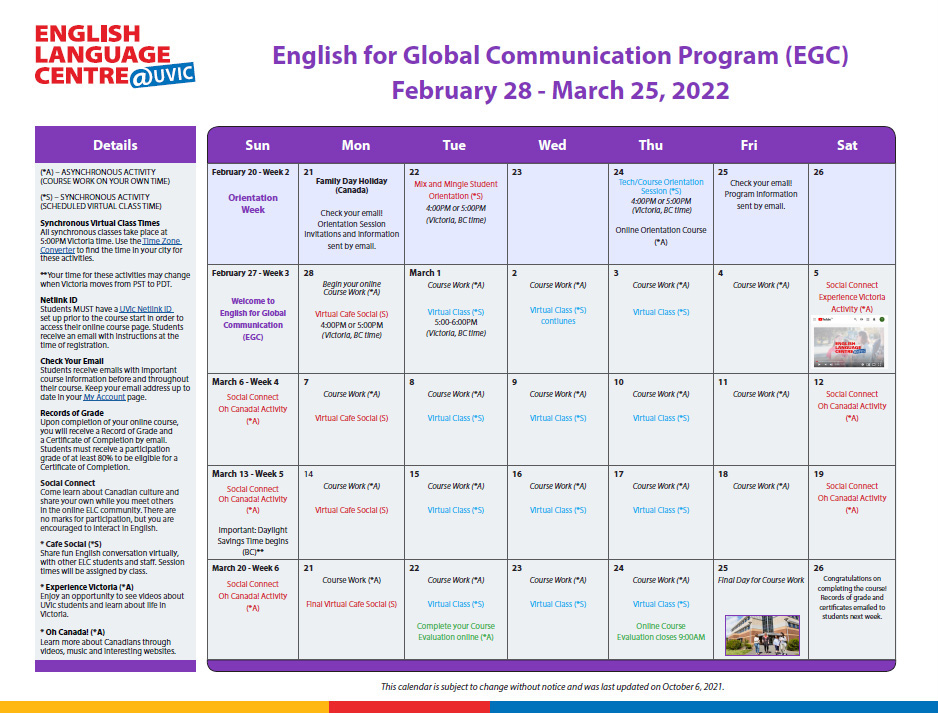

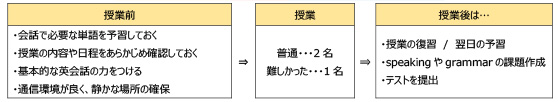

経営情報学部では教員、研究者が相互の研究内容を理解し合い、学際領域の研究の高度化を目指すべく「研究サロン」を研究活性化委員会が主催し、定期的に開催しています。5月25日(水)に開催された「研究サロン」では、4月からご就任された千ケ崎清孝准教授から研究動向についてお話をうかがいました。当日は対面、オンラインのハイブリッドでの開催となり教職員20名が参加しました。

千ケ崎准教授は長きに渡り三井情報株式会社に勤務され、基幹システム、情報系システム、ネットワークインフラストラクチャ、セキュリティ、システム間連携等の分野をご担当され、直近ではITビジネスへのAI適用に関する調査・企画等に携わってこられました。現在の研究分野はAI(深層学習)のビジネスへの応用とのことです。

AIによる翻訳は飛躍的な進歩を見せる中、「私は先生とケーキを食べました」という簡単な文章でも、「先生と一緒にケーキを食べた」という本来の意味ではなく「先生およびケーキを食べた」と誤訳する課題を残し、ここが結構難しいとのことでした。最終的にはDT(Digital Twin)によるコンタクトセンタ向け音声ビジネスへの応用などで、センタ全体を把握しリアルタイムでセンタの運営とスーパーバイザーの支援を行うDTO(Digital Twin of Organization)を構築し事業として成立させることをテーマとして研究されて来たとのことです。

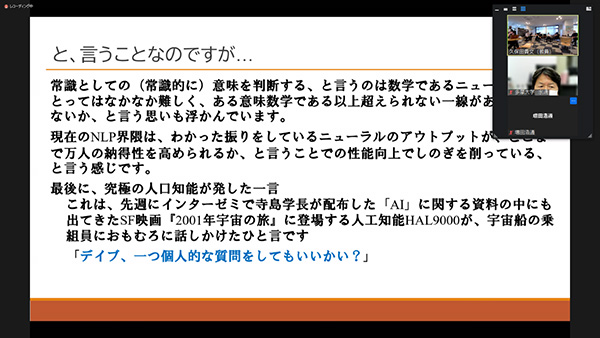

NLP(Neuro Linguistic Programming)は常識としての意味を理解する必要があるが、数学であるAIがそれに近づいたとしても、最後に越えられない一線があるのではないかと感じる。その意味で「AIの分かった振りについて、どこまで納得性を高められるかにしのぎを削っている」のが現状ではないかとされました。

またQ&AではAIによる翻訳の完成度に関して、シューベルトの「美しき水車小屋の娘」で美しいのは水車小屋か娘か判然としない、「ばりばり仕事する」のばりばりなどのオノマトペがAIは苦手、「チャウチャウちゃうんちゃう」など訛りの難しさなど、ユーモアを交えてお話いただきました。

千ヶ崎准教授は経営情報学部で「IT概論Ⅰ・Ⅱ」、「特別講座Ⅰ・Ⅱ」、「インターゼミ」等の授業を担当されています。

研究サロンの様子

オンラインでの参加