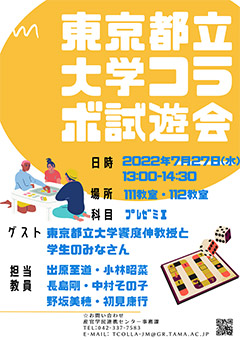

イベントボード7月27日(水)「プレゼミⅠ」の6つのクラス(担当教員:出原至道教授・長島剛教授・中村その子教授・小林昭菜准教授・野坂美穂准教授・初見康行准教授、履修人数:96名)の授業に、東京都立大学 饗庭 伸 教授と学生(16名)をお招きし、「東京都立大学コラボ試遊会」を開催しました。

イベントボード7月27日(水)「プレゼミⅠ」の6つのクラス(担当教員:出原至道教授・長島剛教授・中村その子教授・小林昭菜准教授・野坂美穂准教授・初見康行准教授、履修人数:96名)の授業に、東京都立大学 饗庭 伸 教授と学生(16名)をお招きし、「東京都立大学コラボ試遊会」を開催しました。

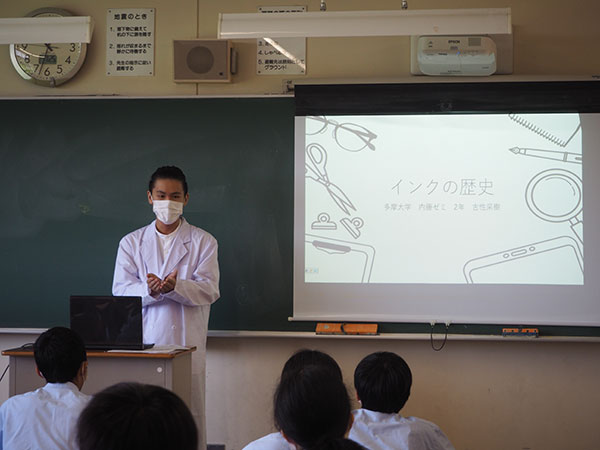

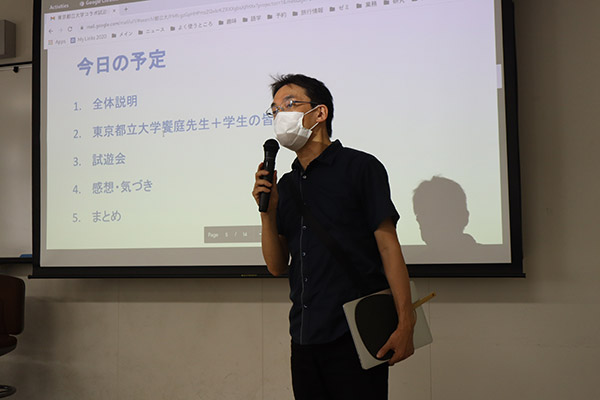

まず長島教授と出原教授から本イベントの主旨の説明がありました。長島教授からは「ゲームを体験することから課題をみつけましょう。」出原教授からは「情報を整理して問題を提案し改善していくことを考えながら体験してください。」とお話がありました。

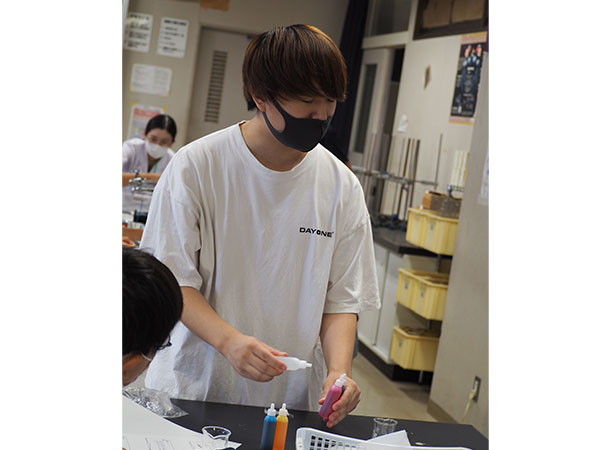

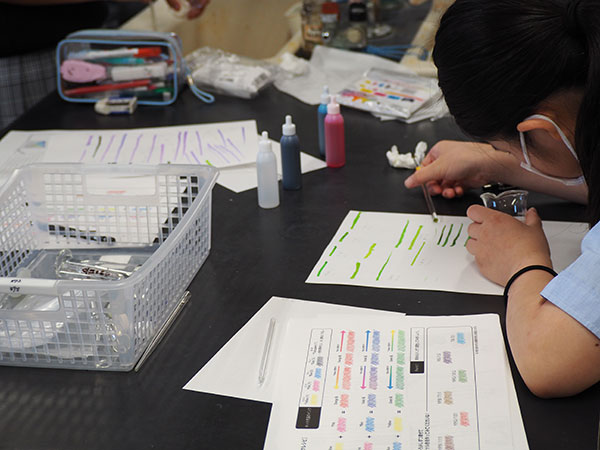

試遊会では東京都立大学の学生が制作した4種類のシリアスゲームを8チームに分かれた本学学生が体験しました。社会の課題を解決するゲームということもあり、最初は周りを窺う様子でしたが、次第に積極的にゲームに参加するようになり、東京都立大学の学生にヒントをもらいながら答えを導く姿も見られました。

東京都立大学の学生からゲーム制作の開発秘話として「ゲームの目的を明確にする。」「30分で上手くゲームが完結するようにする。」「お題の内容を答えやすくする。」などのお話しを聞き、「プレゼミⅠ」の6つのクラスで取り組んでいる「相模原市」の課題解決をテーマにしたシリアスゲーム制作の参考にさせていただきました。

最後に饗庭教授からは「楽しかったで終わらせずに振り返りが大事です。ゲームが終わった後参加者とゲームについて考察するとよいですね。」とのコメントがありました。

饗庭伸教授

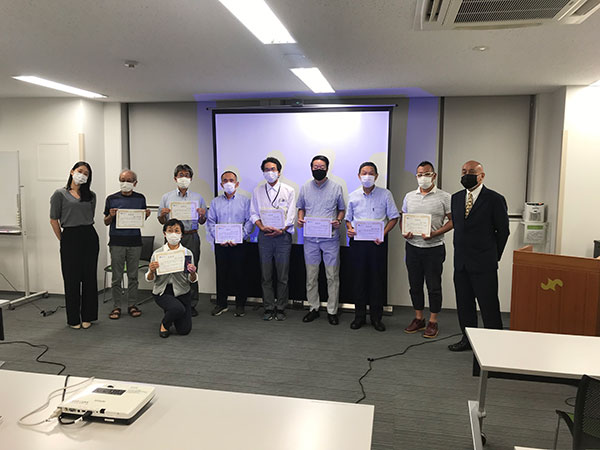

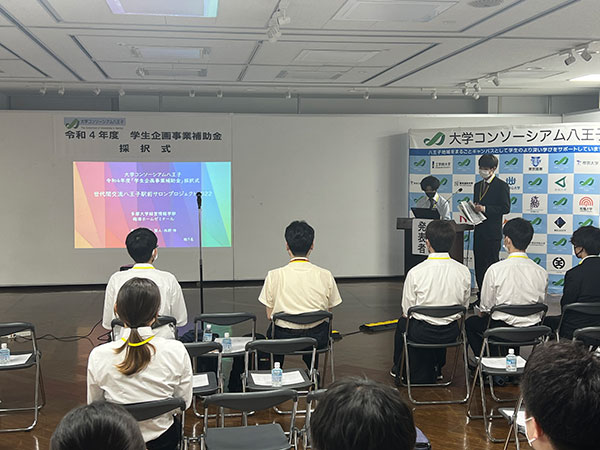

試遊会の様子

シリアスゲーム

今後も本学の教員・ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるための様々な分野の授業を行っていく予定です。

今後も本学の教員・ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるための様々な分野の授業を行っていく予定です。