中村そのこゼミ卒業生山本啓介さん、 4年生岩名萌惠、武藤菜月さんがボランティア通信9月号の企画を担当しました。

今回は並んだひらがな文字埋めパズルとぐるぐるうずまきしりとりクイズです。

関連リンク

中村そのこゼミ

中村そのこゼミの活動

[2022年9月6日]

中村そのこゼミ卒業生山本啓介さん、 4年生岩名萌惠、武藤菜月さんがボランティア通信9月号の企画を担当しました。

今回は並んだひらがな文字埋めパズルとぐるぐるうずまきしりとりクイズです。

関連リンク

中村そのこゼミ

中村そのこゼミの活動

[2022年9月6日]

グローバルスタディーズ学部では、8月31日(水)にCHPが始動しました。

CHPとは、「Career Honors Program(特別専修プログラム)」の略で、2022年度カリキュラムより開始したプログラムです。

本プログラムは、グローバルスタディーズ学部における人材育成のモデルとなる学生を育成するための特別専修プログラムであり、

留学、国内外研修、就職に直結する科目の履修等を柱とし、目指すキャリアパスに沿って合理的に組まれたカリキュラムです。

この度、下記のとおり参加学生16名が決定し、プログラムが始動しました。

●グローバルキャリア育成プログラム(コーディネーター教員:太田哲教授):9名

●高度・観光サービス人材育成プログラム(コーディネーター教員:堂下恵教授):5名

●中・高英語教員育成プログラム(コーディネーター教員:山田大介教授):2名

なお、参加者の選抜は、TOEICスコア、GPA、小論文(志望理由)、及び大学の取組みに対する貢献等を、

面接等で多角的に評価し、実施しました。

8月31日(水)は、イニシャルガイダンスを実施し、新美学部長からの激励の言葉、顔合わせ、各種説明、及び履修指導等を実施し、

本格的にプログラムが始まる秋学期に向け、準備を促進しました。

関連ページ:グローバルスタディーズ学部新カリキュラムスタート

今後、CHPの状況を定期的に報告致します。

SGSを引っ張っていく学生たちに、ご注目願います。

[2022年9月6日]

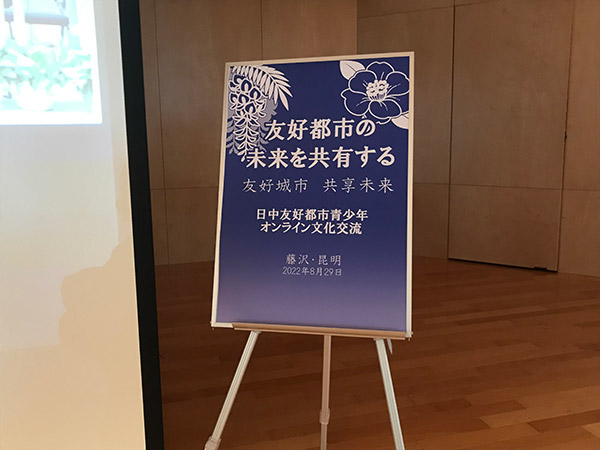

2022年8月29日(月)、オンライン文化交流「日中国交正常化50周年記念事業」を本学湘南キャンパスE301号ホールで開催いたしました。これは藤沢市人権男女共同平和国際課より「日中国交正常化50周年記念事業」に関するイベント開催の依頼があり実現したもので、藤沢市の友好都市である中国雲南省昆明市の昆明西南連合大学研究院付属学校の学生10名と藤沢市の高校生5名および多摩大学グローバルスタディーズ学部生5名が参加しました。

オンライン文化交流は参加学生さんの自己紹介から始まり、金晶(キン・ショウ)校長補佐先生の挨拶、本学安田副学長の挨拶、そして昆明市の紹介、藤沢市の夏のイベントの紹介などが続きました。

参加した高校生は湘南学院高等学校から1名、神奈川県立藤沢清流高等学校から2名、藤沢翔陵高等学校から2名でした。グローバルスタディーズ学部からは3年生清本 茉佑さん、佐々木 悠舞さん、佐野 磨李さん、馬場 万里奈さん、司会を担当した4年生の平野 李織那さんなど参加してくださいました。現在はコロナ禍で中止している昆明・上海研修ですが、2019年に1年生の平野さんが参加してくれました。

昨年は藤沢市・昆明市友好都市締結40周年記念事業が開催され、本学部は雲南大学滇池学院と生け花を題材としたオンライン文化交流を実施しました。今年は日中国交正常化50周年記念、さらには藤沢市と昆明市をつなげた聶耳先生の生誕110周年でもあります。今年は藤沢市にとっては様々な意味でおめでたい記念の年になることでしょう。

[2022年9月2日]

9月に長期留学生が合計4名出発しました。

一般でカナダのビクトリア大学語学学校に2名、交換で台湾の義守大学に2名、留学します。

それぞれの国のコロナ対策や入国に関する手続き、また現地での注意事項などを説明しました。

[2022年9月1日]

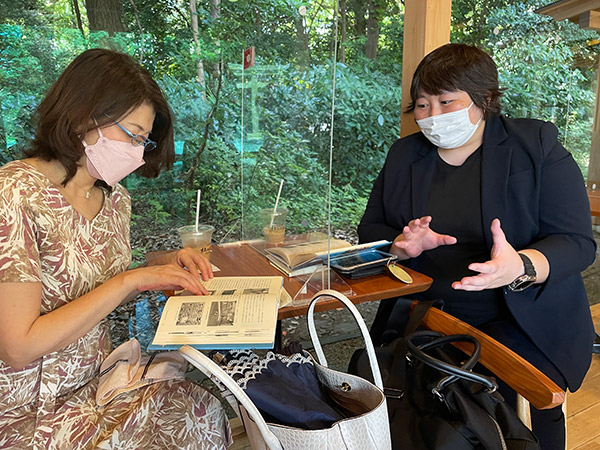

経営情報学部 内藤旭惠准教授が、2022年8月8日(月)、明治神宮内の杜のカフェにて岸田文雄総理夫人(岸田裕子氏)と面会し、単著を寄贈いたしました。

単著である「近代建築の投影 歴史的建造物の光と影」の中では、岸田総理の祖父が経営していた幾久屋百貨店(大連)の事例や岸田呉服店(台湾)のことについても触れており、この度、岸田裕子氏とのご縁を頂きまして、寄贈いたしました。

大変興味深く話を聞いて下さいました。また、岸田裕子氏より、東京にあった旧岸田邸の煉瓦建築(洋館)や現在の総理大臣公邸、広島県内に点在する歴史遺産建築などの話題提供もあり、歴史的建造物の保存や利活用についての話で大いに盛り上がりました。

今後の調査研究では、お話しいただいた広島県内に点在する歴史遺産建築などの保存や利活用の状況などを調査してみたいと考えています。

[2022年8月29日]

経営情報学部 内藤ゼミが、2022年8月6日(土)に多摩地域をPRするタウンプロモーションビデオ制作のために「昭和記念公園」と「京王レールランド」を取材いたしました。

多摩地域には、魅力的な観光スポットや秘められたパワースポットが存在しますが、あまり知られていないのが現状です。そこで、内藤ゼミでは、多摩地域をPRするためのタウンプロモーションビデオを制作しました。これは、デジタルアーカイブの一環で、多摩地域の魅力を発信するだけでなく、現在残されている様々な景観を写真や映像で残し、今後再開発等によって失われる可能性のある原風景も併せて保存していこうとするものです。

今回は、航空産業の盛んであった時代の多摩地域の面影を色濃く残している昭和記念公園と、京王電鉄が大切に保存継承してきた過去の車両を展示している京王レールランドの取材を行いました。

昭和記念公園の周辺には立川飛行機の格納庫なども残されており、新旧の街並みが見られるのも特徴です。

京王レールランドには、歴代の車両が展示されており、これらの車両に乗り、空間体験できるようになっていることも魅力の一つです。

内藤ゼミでは、多摩地域の魅力を発信していくため、こうした取り組みを続けていきます。

[2022年8月29日]

神奈川県小田原市では、社会経済環境の変化によるまちづくりやまちの産業・経済の活力となる文化振興など地域が抱える課題が複雑化する中、民間企業や大学、研究機関など多様な主体との連携を強化するとともに、若者のアイデアや意見をまちづくリに活かす取り組みを推進しています。

2022年8月からは、同市の旧市民会館跡地等の活用に関して、地域住民や事業者との意見交換会を開催し、様々な意見やアイデアを聴取しています。

今回は、こうした取り組みを受け、東京多摩地域・神奈川県のつなぐ力を研究(地域連携・地域金融)テーマとしている多摩大学経営情報学部ながしまゼミ(ゼミ生:41名)が、8チームに分かれ、同市の旧市民会館跡地等の活用について企画提案し、発表する運びとなりましたので、ご案内いたします。

1.開催日時

令和4年9月5日(月) 12時45分~15時30分

2.場所

おだわらイノベーションラボ(小田原市栄町1丁目1番地15号ミナカ小田原(小田原新城下町2F))

3.内容

・各グループによる提案発表

・発表時間:1グループ15分間(質疑応答を含む)

4.その他

一般傍聴の席は設けませんが、取材を希望されるメディアにおかれましては、前日までに下記問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

【旧市民会館跡地等の活用について】

<小田原市未来創造・若者課・未来創造係> 担当:田邊、石渡 TEL:0465-33-1315、33-1379

【ながしまゼミの活動について】

<多摩大学 産官学民連携センター事務課> 担当:矢内 TEL:042-337-7583

[2022年8月22日]

8月21日(日)に経営情報学部・グローバルスタディーズ学部において来校型オープンキャンパスを開催致しました。

以下、来場者の詳細です。

【経営情報学部】参加者数:264名

【グローバルスタディーズ学部】参加者数:138名

午前中は若干天気が不安定でしたがたくさんの方にご参加頂き、ありがとうございました。

次回以降の両学部開催日程は以下の通りです。

・9月11日(日)【午前】10:00~13:00

・9月25日(日)【午前】10:00~13:00

・11月6日(日)【午前】10:00~13:00

・11月20日(日)【午前】10:00~13:00

新型コロナウィルス感染再拡大予防に十分配慮したうえで開催致しますので、引き続きたくさんの参加者を心からお待ちしております。

[2022年8月10日]

8月7日、多摩大学と小田急グループの小田急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区 取締役社長:五十嵐 秀様)との連携事業「マチカドこども大学」が小田急多摩線栗平駅前の同社が運営するコミュニティ施設「CAFÉ & SPACE L.D.K.」にてプレ開講し、小学2年生から4年生の合計5名が受講しました。

当日は、本学経営情報学部 樋笠尭士ゼミの学生3名が講師となり、「防犯学」というテーマでオリジナル地図を活用、登下校時の犯罪を未然に防止することを意識しながらグループワーク形式で学びました。

街の中には建物や不審人物などたくさんの危険が潜んでいることなどを想定しながら大学生と意見交換を行い、こどもたちは、危険を事前に察知し、自分の身は自分で守れるようにするといった防犯意識を高めることができました。

参加したこどもたちからは、「大学生と意見交換をしたことが楽しかった」「防犯について知ることが出来て良かった」などの感想がありました。

マチカドこども大学は、こどもの学びの場の提供、地域との共創などを目的として、本学経営情報学部の長島剛ゼミ4名、樋笠尭士ゼミ15名、石川晴子ゼミ27名が企画運営に携わり、6月18日にプレ講座がスタートしました。

今後も本学の教員・ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるための様々な分野の授業を行っていく予定です。

今後も本学の教員・ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるための様々な分野の授業を行っていく予定です。

マチカドこども大学の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

https://www.machikado-uni.com/

[2022年8月9日]

2022年8月24日(水)、25日(木)、シベリア抑留77年追悼イベントとして、「4万6300人の死者たちの名前をリモート(遠隔)で刻む48時間Zoom」を開催いたします。

戦後にソ連へ移送させられた日本人将兵はおよそ60万人と言われ、そのうち強制労働などによって命を落とした抑留者たちは6万人に及びます。彼らの名前をリモートで刻む当イベントは、コロナ禍で毎年恒例の追悼イベントが中止になったことから始まり、今年で3年目をむかえます。本イベントは、現在確認が取れている4万6300人の亡くなられた方のお名前を8月23日19時からリレー形式で一人ずつ読み上げて弔う48時間連続追悼イベントです。

今年は多摩大学に特設会場を設けるにあたり、周辺地域にお住いの方々にもぜひお気軽にご参加頂きたく、ここにご案内申し上げます。

多摩大学では、2022年8月24日、25日11時~17時(両日とも同時間)、T-Studio特設会場をオープンいたします。

詳細は下記サイトをご確認ください。

https://2020redress.wixsite.com/46hourszoom

参加申し込みフォーム

https://bit.ly/2022-48hrs-zoom

※本イベントは、Zoomを使用します。

※多摩大学にお越し頂いての参加をご希望の場合は、フォームのご意見欄に「多摩大学での参加を希望」とお書きください。

※多摩大学から参加可能な時間帯は、8月24日11時~17時、8月25日11時~17時です。必ずこちらの時間帯を選択してください。

※期間中は夏季休業期間のため、スクールバスの運行はございませんので、公共の交通機関のご利用をお願いいたします(本学には駐車場の御用意がございませんので、お車でのご来校はご遠慮いただいております)。

※参加時間が決定いたしましたら、事務局より追って連絡いたします。

Zoomを使ったリハーサルは以下の日程で3回実施します。リハーサルではZoom操作の確認や名簿の読み方をレクチャーいたします。

①8月13日(土)19:00-20:00

②8月14日(日)15:00-16:00

③8月20日(土)19:00-20:00

本イベントの主催団体は、シベリア抑留者支援・記録センターです。協力団体は、戦場体験放映保存の会、history for peace、ヒロシマ連続講座、日本ユーラシア協会、多摩大学小林昭菜研究室です。

8月24日、25日日11時~17時(両日とも)バーチャル空間を通したシベリア強制収容所体験コーナーを設置いたします。「シベリア抑留」の歴史を後世に継承するための一つのツールとして多摩大学の学生たちが製作しました。この機会にご家族、お子様とぜひ体験してみませんか。

8月24日、25日日11時~17時(両日とも)バーチャル空間を通したシベリア強制収容所体験コーナーを設置いたします。「シベリア抑留」の歴史を後世に継承するための一つのツールとして多摩大学の学生たちが製作しました。この機会にご家族、お子様とぜひ体験してみませんか。

質問など問い合わせ先:多摩大学小林昭菜

kobayashi-a★tama.ac.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

[2022年8月9日]

このたび、本WEBサイトの産官学民連携センターページをリニューアルいたしましたのでお知らせいたします。

今後とも、本学の産官学民連携活動の最新情報を発信してまいります。

新しいWEBサイトはこちらからご覧ください。 https://t-collabo.com/

[2022年8月8日]

8月7日(日)に経営情報学部・グローバルスタディーズ学部において来校型オープンキャンパスを開催致しました。

以下、来場者の詳細です。

【経営情報学部】参加者数:253名

【グローバルスタディーズ学部】参加者数:113名

今回も暑い中でしたがたくさんの方にご参加頂き、ありがとうございました。

次回以降の両学部開催日程は以下の通りです。

・8月21日(日)【午前】10:00~13:00 【午後】14:00~16:00

・9月11日(日)【午前】10:00~13:00

・9月25日(日)【午前】10:00~13:00

・11月6日(日)【午前】10:00~13:00

・11月20日(日)【午前】10:00~13:00

新型コロナウィルス感染再拡大予防に十分配慮したうえで開催致しますので、引き続きたくさんの参加者を心からお待ちしております。

[2022年8月4日]

中村そのこゼミ 4年生宗形 侑さんがボランティア通信8月号の企画を担当しました。

今回の企画は虫食い脳トレです。

関連リンク

中村そのこゼミ

中村そのこゼミの活動

[2022年8月4日]

2022年7月31日(日)、経営情報学部 内藤ゼミが調布駅ロータリーで開催された、「ママ・マルシェ」に出店致しました。

今回は多摩地域のPRを目的とし、多摩産材を使った「お香」を開発し販売しました。これまでの研究では、多摩地域をPRしブランド化するための商品開発として、府中市産の「パイナップルフレーバーティー」や多摩地域をイメージした「万年筆のボトルインク」などを開発・販売してきましたが、今回は多摩地域産の木(多摩産材)を活用した「お香」を制作しました。檜の香りでリラックスしてもらい、多摩地域を肌で感じてもらいたいとの趣旨で制作しました。また、制作にあたっては乾燥させる時間と、香りの調整に力を入れました。

内藤ゼミでは今回の作品をベースとし、今後も多摩地域を盛り上げるための商品開発を行っていく予定です。

[2022年8月2日]

アクティブ・ラーニング(AL)プログラム「飛騨高山地域の地域産業・観光研究」(担当教員:金 美徳、内藤 旭惠)を6月26日(日)~6月28日(火)に実施しました。

本プログラムは、「一般財団法人 飛騨高山大学連携センター」と「久々野まちづくり協議会」と連携し、都市部に居住する学生が飛騨高山に赴き、地域の方々とともに地域の課題解決に努め、学生目線での地域活性化に向けた提案を行うことを目的としています。

6年目を迎えた今年度は帝塚山大学の教員・学生も参加し、総勢21名の学生と5名の教職員が参加しました。

今回のプログラムは、飛騨の駄菓子製造・販売業の打保屋とコラボレーションをし、市場調査として旧伝建地区などを中心にフィールドサーベイを行いました。

当該企業の既存商品の見直しや改善のため、アンケートおよびヒアリング調査を実施しました。

また、打保屋の工場の視察や高山市立久々野中学校の3年生と意見交換をし、地元の生徒ならではの意見をいただきました。

今後は得られたデータを持ち帰り、分析した上で、結果の提示、および提案を行います。

最終報告書はこちらからご覧ください(PDF 1.33MB)

[2022年8月2日]

多摩大学附属聖ヶ丘中学校の「A知探Q(英知探究)の夏」講座のひとつ「中国百科検定に挑戦」で、多摩大学2年生のチョウゲンメイさん(中国籍)が受講生の中学生と交流をしました。

冒頭で、チョウさんから、出身地である江蘇州について紹介があり、その後、中学生から、中国経済、中国の食、中国の世界遺産などの質問があり、最初は少し緊張した様子でしたが、チョウさんが流ちょうな日本語で丁寧に回答をしました。

お互い、新しい学びに触れ、とても有意義な時間を過ごすことができました。