7月8日(金)「事業構想論Ⅰ」(担当教員:松本 祐一教授、履修人数:274名)の授業にゲスト講師として、東成エレクトロビーム株式会社(所在地:東京都西多摩郡瑞穂町)代表取締役社長 上野 邦香 様にご登壇いただきました。

東成エレクトロビーム株式会社は、高エネルギービーム加工を基盤とし、物づくりを通じての社会貢献活動を目指すことをビジョンに掲げています。また同社は多摩信用金庫主催の「第10回多摩ブルー・グリーン賞」の経営部門にて「優秀賞」を獲得し、新しいビジネスモデルにより地域経済の発展に貢献した企業として表彰されました。

始めに、同社は「はやぶさ2」搭載装置の製造時に電子ビーム溶接が採用された高い技術力をもった企業であり、経営に対するこだわりのお話がありました。加工業から装置メーカーへの挑戦は困難であり、10年間諦めずに根気よくマーケティングした成果として、「レーザクリーニング」という製品を作ることができたとのことです。

また、大企業にはない同社のメリットや問題点のなかで、理系の学生だけではなく文系の学生が必要であり、本学学生にも就職の幅が広がるお話を聞くことができました。さらに、経営者としての考え方をお聞きし、企業としては総合エンジニアリング力で製品をつくることを目指していくとのことです。

学生から「企業連携で大切なことは何ですか?」「事業承継には前向きでしたか?」など質問があり、松本教授からは「付加価値の高い医療機器参入に関して、儲かるところから行くのではなく社会課題を共有して解決していくことが発端のひとつとわかりました。」とお話がありました。

<東成エレクトロビーム株式会社のホームページ>

https://www.tosei.co.jp/

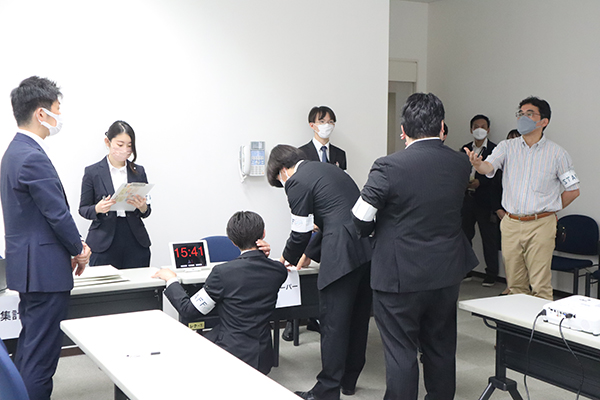

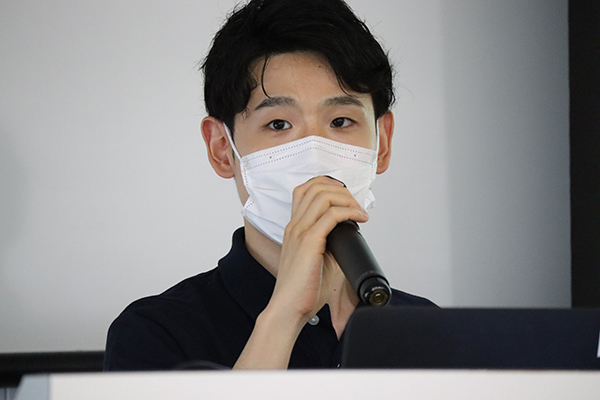

上野邦香 様

松本教授とディスカッションの様子