6月17日(金)、「事業構想論Ⅰ」(担当教員:松本 祐一、履修人数:274名)の授業にゲスト講師として、一般社団法人ピアリング(所在地:横浜市都筑区)代表理事 上田のぶこ様にご登壇いただきました。

一般社団法人ピアリングは「がんに向き合う人々が、笑顔と自分らしさを失わない環境のために」をビジョンに、がん治療と仕事・家庭の両立に奮闘する女性がんサバイバーが安心してつながり支えあえる環境創りに取り組んでいます。

上田様はご自身が乳がんに罹患し、治療する病院以外にもケアが必要であるという課題に気づき、本事業を立ち上げたとのことです。オンラインの強みは、患者が全国各地・海外にもいることや、多様な悩みを持つ一方で、職場など身近な場では、がん罹患を知られたくない人も多い中、同じ経験者と繋がることができることです。

講義では一般社団法人ピアリングだけでなく株式会社リサ・サーナを起業することにより、ピアリングアプリを持続可能にするというビジネスモデルの説明をいただき、今後の展望のお話しの中で「患者の利益になることを第一優先に事業を展開しています。」と上田様から熱い想いをお話しいただきました。

松本教授より「患者会などあるのに、なぜオンラインのコミュニティを作ろうと考えたのですか?」の質問に上田様は「忙しい女性は、患者会に参加する時間のない人も多い。オンラインであれば時間や距離の制約なく、たくさんの人と繋がることができ、自分と似た状況の人を探しやすいと考えたからです。」とのことでした。

学生から「アプリの一番のこだわりは何ですか?」の問いに、「フォローの機能をつけませんでした。病気がストレスなのにフォロワー数まで気にしてほしくないので。」とし、他にも「非営利型の社団と株式会社を分けて設立した理由は?」、「乳がんの人にどう接したらよいか。」など多様な質問があり、学生にとって興味深くて身近であることがうかがえました。

松本教授は「自身の体験から事業構想やアイデアがここまで広がっていったということですね。」と締めくくられました。

<一般社団法人ピアリングのホームページ>

https://site.peer-ring.com/

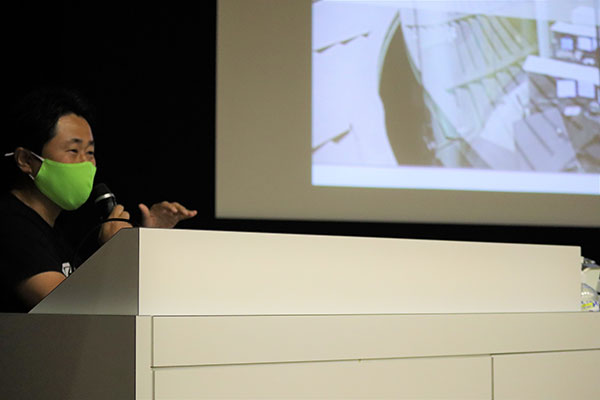

上田のぶこ様

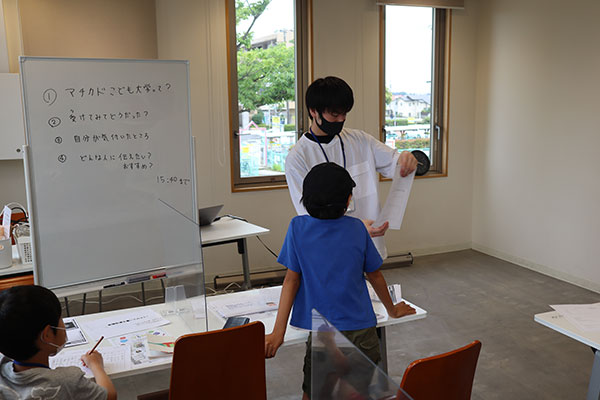

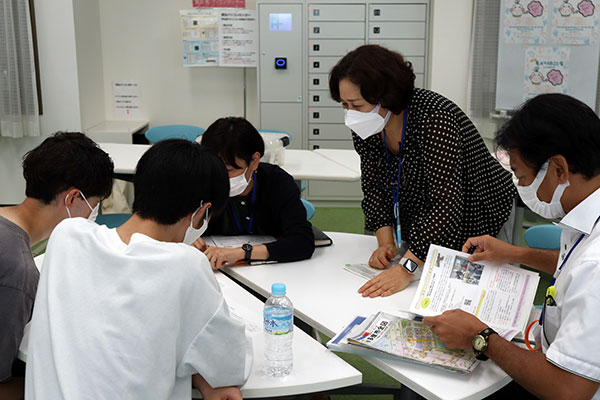

ディスカッションの様子

今後も本学の教員、ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるために様々な分野の授業を行っていきます。

今後も本学の教員、ゼミ生によるこどもたちの知的好奇心を高めるために様々な分野の授業を行っていきます。