6月17日、 産官学民連携委員会主催アクティブ・ラーニングプログラム「多摩ブルー・グリーン倶楽部会員企業レポート」の事前学修④を行いました。

今回のテーマは、「初めてのインタビュー・執筆」、本町企画 野村 智子 様(ライター)をゲスト講師にお招きし、受講者7名がインタビュー方法と執筆について学びました。

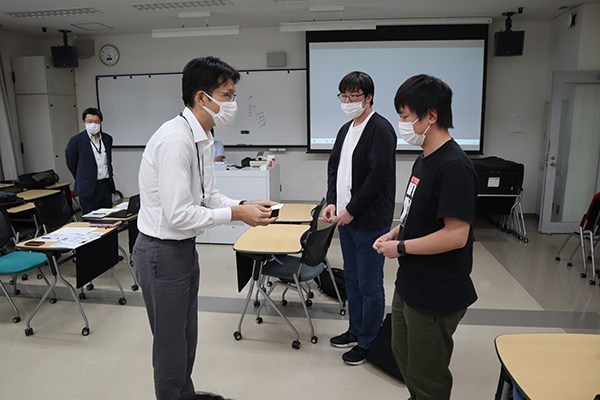

はじめに、経営情報学部 松本 祐一 教授から前回の課題となっていた取材先企業へのアポイントメール送付について確認があり、各チームから取材企業との日程調整について報告がありました。

続いて、野村様より取材前に必要な準備と心構えや取材後の記事作成の手順やコツについてご説明いただき、さらに、「インタビューは、コミュニケーションです」と会話のキャッチボールがいかに重要であるかをお話いただいたことで学生の頭の中に企業を訪問した際のイメージを膨らませることができました。

授業の最後には、松本教授からプロジェクトマネジメントを実践するために必要なスケジュールと担当者の確認について説明があり、チームごとに管理体制を整えました。

本プログラムでは、学生がペアになり、多摩信用金庫(たましん)主催「多摩ブルー・グリーン賞」の受賞企業で組織する多摩ブルー・グリーン倶楽部(以下、BG倶楽部、169 社)の会員企業を取材し、レポートを執筆します。完成したレポートは、同倶楽部のホームページにアップされ、企業の魅力を発信します。

また、学生たちは、会社訪問や取材方法を実践的に学びながら、社会人の方々との交流を図ります。

多摩ブルー・グリーン倶楽部のホーページはこちらをご覧ください。

https://www.tamashin.jp/bg-club/event_app/tama_report.html

ゲスト講師の野村智子様(ライター)

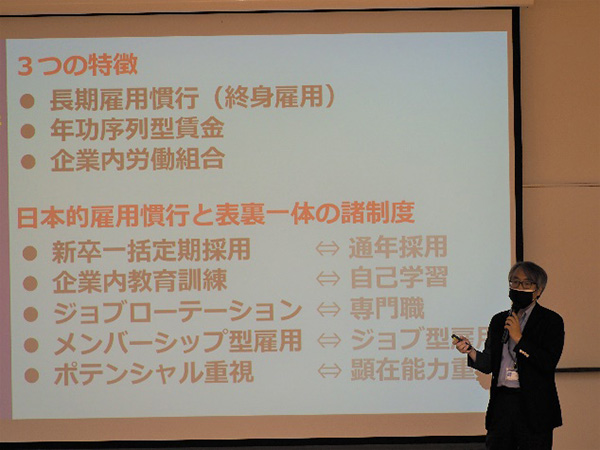

授業の様子

取材方法について真剣に学びます

チームごとにスケジュール確認