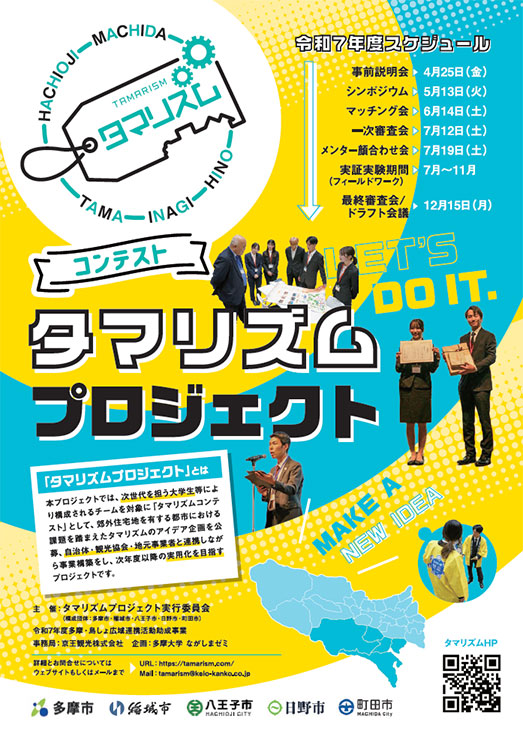

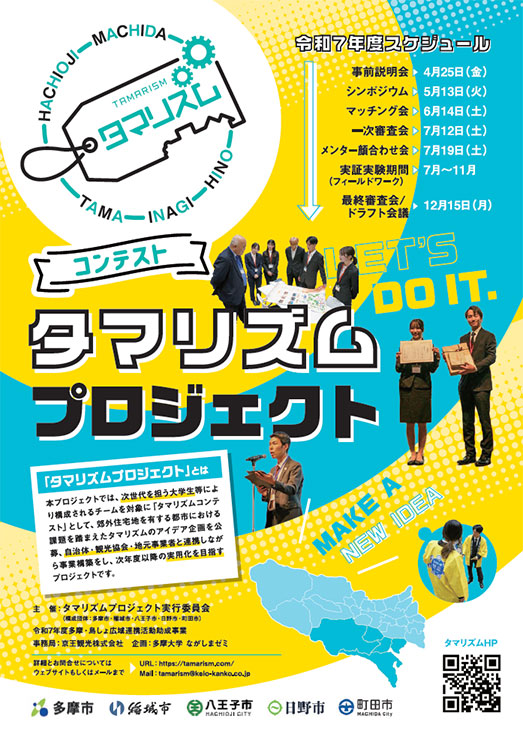

この度、「多摩地域マイクロツーリズムコンテスト(以下、タマリズム)」のドラフト会議(最終審査会)の参加者を募集します。

この度、「多摩地域マイクロツーリズムコンテスト(以下、タマリズム)」のドラフト会議(最終審査会)の参加者を募集します。

学生チームによるプレゼンテーションや表彰を通じて、地域の未来を切り拓くアイデアをご覧いただけます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

最終審査会では、審査基準に基づき特に優秀な企画を考案した学生チームを表彰します。

また、発表された企画に対し参加された企業・自治体・外郭団体(観光協会等)から投票が行われ、マッチングが実施されます。

ドラフト会議後は、マッチングした企業・自治体・外郭団体とともに企画のブラッシュアップを進め、翌年度に多摩地域の活性化につながる取り組みとして実施します。

本プロジェクトは、経営情報学部 ながしまゼミが企画・運営を担当しています。

開催概要

【日時】 2025年12月15日(月) 13:00〜17:00(受付 12:15〜予定)

【会場】 東京たま未来メッセ

〒192-0046 東京都八王子市明神町3-19-2

【参加費】 無料

【申し込み】 → こちらからお申し込みください

【タマリズム公式ホームページ】 https://tamarism.com/

タマリズムとは

「タマリズム」は、新型コロナウイルスによる地域経済への影響を乗り越え、地元の魅力を再発見しながら持続可能な地域活性化を目指す、都内初の産官学民連携プロジェクトとして2021年にスタートしました。

本プロジェクトが実施するコンテストは、郊外都市が抱える課題に焦点を当て、「観光まちづくり」をテーマに大学生など若い世代からアイデアを募集・審査します。

コンテスト終了後も、自治体・観光協会・地元事業者と連携し、事業化に向けた取り組みを継続していきます。

お問い合わせ

タマリズムプロジェクト実行委員会事務局(京王観光㈱内)

Mail:tamarism@keio-kanko.co.jp

主催

タマリズムプロジェクト実行委員会

実行委員会

多摩市・稲城市・八王子市・日野市・町田市

事務局

タマリズムプロジェクト実行委員会事務局(京王観光株式会社内)

企画

多摩大学ながしまゼミ

後援

公益財団法人東京観光財団、東京都商工会連合会多摩観光推進協議会

協力

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 三多摩支部

2025年12月13日(土)13時より、多摩大学 多摩キャンパスにて、アクティブ・ラーニング発表祭(以下、AL祭)を開催いたします。

2025年12月13日(土)13時より、多摩大学 多摩キャンパスにて、アクティブ・ラーニング発表祭(以下、AL祭)を開催いたします。

この度、「多摩地域マイクロツーリズムコンテスト(以下、タマリズム)」のドラフト会議(最終審査会)の参加者を募集します。

この度、「多摩地域マイクロツーリズムコンテスト(以下、タマリズム)」のドラフト会議(最終審査会)の参加者を募集します。