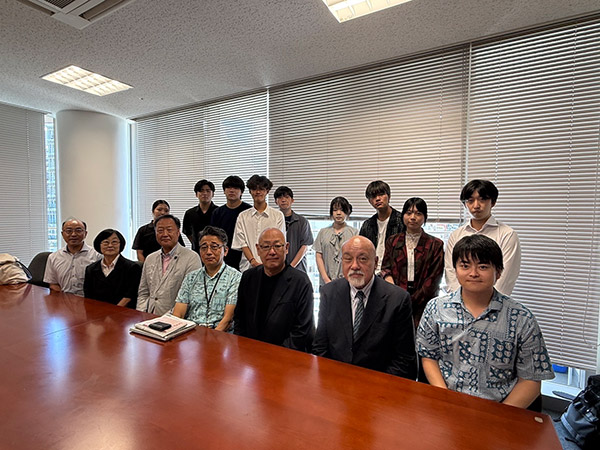

多摩大学が連携協定を結ぶ藤沢市と共催の「多摩大学グローバルスタディーズ学部市民講座」を、藤沢商工会議所ミナパークで開講しました。本講座は「グローバルな視点で地域を考える」をテーマに、8月30日、9月6日、9月20日の全3回にわたり開催しました。

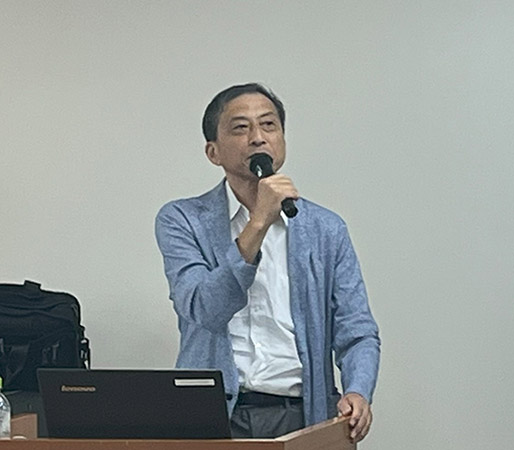

第1回(8月30日)は、グローバルスタディーズ学部長 新美潤教授が、「イランを巡る情勢について~在イラン日本大使館勤務の経験を踏まえて」をテーマに、深刻化するイランの現状について講演しました。イランの政治、経済、社会状況や日本との関係性について、自身の日本大使館での勤務経験を交えながら説明するとともに、核開発問題や湾岸諸国とイランの関係についても言及しました。

新美 潤 教授

第2回(9月6日)は、経営情報学部の樋笠尭士准教授が、「混在交通における新興モビリティと法的倫理的社会的課題」をテーマに、自動運転や電動キックボードをめぐる課題について講演しました。法学者であり、自動運転分野のトップリーダーでもある講師の見地から、ドイツやアメリカなど自動運転先進国の法整備と日本政府の取り組みの比較や、藤沢市の新興モビリティに関する報告など、レアな情報を交えた分かりやすい講義内容でした。

樋笠 尭士 准教授

第3回(9月20日)は、本学部 ブライアン・イングリッシュ教授が、「変わりゆく時代の英語教育を考える」をテーマに、急速に変化する21世紀のグローバル社会で、英語教育の未来を考える上で英語教師は3つのテーマ(異文化コミュニケーション能力(ICC)、教科書や授業における文化表象、人工知能(AI)の進歩が英語教育に与える影響)を意識すべきであるという提言を行い、現代の取り巻く環境や時代背景を交えて講演しました。

ブライアン・イングリッシュ 教授

講演後の質疑応答では、どの回も活発に意見が交わされ、受講者の方からは、「実際に現地での体験を交えての講座で面白かった」「初めて耳にする分野の話で、新技術のことなど、とても刺激的だった」「語学力だけでなく、様々な教養を身につける重要性を感じた」などの声をいただきました。