多摩大学広報誌「Rapport(ラポール)」は、より多く方に多摩大学の教育活動をご理解いただく機会として、大学ホームぺージで公開しております。

多摩大学広報誌「Rapport(ラポール)」は、より多く方に多摩大学の教育活動をご理解いただく機会として、大学ホームぺージで公開しております。

最新号では、本学の教育の取組や学生たちの活動を通じて多摩大学の今をお伝えしております。ぜひご覧いただき、多摩大学の学びの現場をご体験ください。

多摩大学の大学案内・広報誌についてはこちらよりご覧ください。

https://www.tama.ac.jp/guide/publicity.html

[2025年6月30日]

多摩大学広報誌「Rapport(ラポール)」は、より多く方に多摩大学の教育活動をご理解いただく機会として、大学ホームぺージで公開しております。

多摩大学広報誌「Rapport(ラポール)」は、より多く方に多摩大学の教育活動をご理解いただく機会として、大学ホームぺージで公開しております。

最新号では、本学の教育の取組や学生たちの活動を通じて多摩大学の今をお伝えしております。ぜひご覧いただき、多摩大学の学びの現場をご体験ください。

多摩大学の大学案内・広報誌についてはこちらよりご覧ください。

https://www.tama.ac.jp/guide/publicity.html

[2025年6月23日]

2025年6月18日、多摩キャンパス T-Studioにて、2025年度第2回「留学生によるミニ文化講座」を開催しました。

本講座は、日本人学生と外国人留学生が気軽に交流できる場として、国や文化の違いを超えてコミュニケーションを深めることを目的に実施しています。

今回は、バングラデシュ出身の学生(経営情報学部2年)が登壇し、「バングラデシュとイスラム文化」をテーマに、自国の伝統や宗教、衣食住の暮らしについて紹介しました。イスラム教における日常の習慣や行事のほか、現地での食文化や生活スタイルに触れ、参加者は異文化への理解を深めました。

参加した学生たちは、まるで海外のキャンパスにいるかのような新鮮な体験を楽しみながら、異文化との距離を縮める貴重な機会となりました。

今後も本学では、学生同士の国際的な交流を促進し、グローバルな視野を育む取り組みを継続してまいります。

[2025年6月23日]

6月14日、KDDIリンクフォレスト(多摩市)にて令和7年度タマリズムマッチング会が開催されました。

6月14日、KDDIリンクフォレスト(多摩市)にて令和7年度タマリズムマッチング会が開催されました。

本イベントには、令和7年度タマリズムコンテストに応募した8大学15チームの学生、計38名が参加し、自治体・企業・観光協会から27名の方々が集まりました。

当日の運営と司会進行は、経営情報学部 長島剛ゼミ(ながしまゼミ)の学生11名が担当しました。学生チームと自治体、企業などの方がグループごとに分かれ、多摩地域の魅力発信や地域コミュニティの活性化といった社会課題の解決に向けた企画提案のプレゼンテーションが行われ、活発な意見交換がなされました。

また、学生チーム間での交流時間も設けられ、他大学の学生や自治体・企業などの方と対話を通じて新たな気づきや学びを得る機会となりました。

参加学生たちは、いただいたご意見をもとに7月12日に開催される1次審査会に向けて提案内容のさらなるブラッシュアップを図ります。

主催:タマリズムプロジェクト実行委員会

実行委員会:多摩市・稲城市・八王子市・日野市・町田市

事務局:タマリズムプロジェクト実行委員会事務局(京王観光㈱内)

企画:多摩大学ながしまゼミ

タマリズムプロジェクトの詳細についてはHPをご覧ください。

https://tamarism.com/

[2025年6月20日]

6月15日(日)、多摩市永山駅エリアで開催された多摩市主催の「たまこどもフェス2025」に、本学経営情報学部 杵渕洋美ゼミの学生たちが出店しました。

「たまこどもフェス」は、多摩市が市内の幼稚園や保育所、児童館などの子育て関連団体や、警察や消防、教育機関と連携して、市内のさまざまな子育て支援施策を紹介し、市内外の子育て世代の移住を促進することを目的とするイベントです。本学は、官学連携の一環としてこのイベントに参加し、地域の子どもと関わりながら多摩市の取り組みを知る貴重な機会をいただきました。

本ゼミの学生たちは、未就園児から小学生まで楽しめるアクティビティとして「おこさま多摩(たま)入れ」を考案。参加者が無理なく挑戦できるように、かごの位置やボールの大きさなど細部にまでこだわり、一つ一つ手作りで準備しました。

当日は延べ221人がゲームに参加。学生はゲームのルールを丁寧に説明し、声援を送るなどしてイベントを盛り上げました。

イベント終了後には、今回の取り組みを企画から運営まで振り返り、得られた成果や改善点について意見を共有しました。このプロセスは、今後の学びにも生かせる実りの多い体験となりました。

[2025年6月18日]

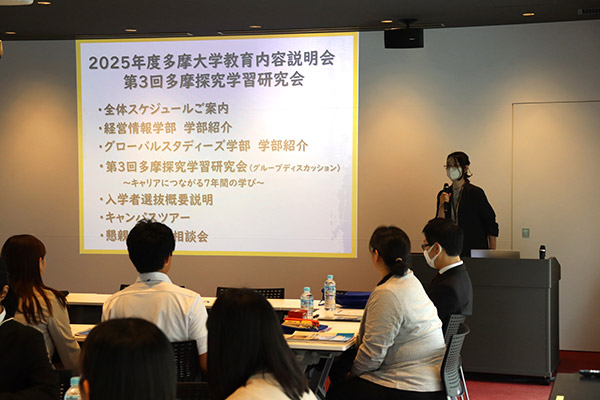

2025年6月13日、多摩大学多摩キャンパスにて「2025年度多摩大学教育内容説明会」および「第3回多摩探究学習研究会」が開催されました。当日は、高校教員および教育機関関係者22名、多摩大学教員10名、学生7名が参加し、活発な交流と学びの場となりました。

第1部では、経営情報学部 小林学部長、グローバルスタディーズ学部 新美学部長より、それぞれの学部の教育内容や特徴についての説明がありました。各学部が目指す人材育成や、実践的な学びの取り組みが紹介されました。

第2部では、「キャリアにつながる7年間の学び」をテーマに、学生による学びの発表を行いました。7名の学生・担当教員(出原ゼミ、下井ゼミ、新西ゼミ、長島ゼミ、樋笠ゼミ、松本ゼミ)が登壇し、自身のゼミ活動や学びの成果をプレゼンテーションしました。自治体・企業・大学など地域との連携を深めながら行ってきた探究的な学びの実践事例が紹介され、参加した高校教員からは、以下のような感想をいただきました。

「高校では体験できないことを多摩大学で経験し、充実した学生生活を送っている様子が伝わってきました」

「アウトプットの重要性や好きを極める力の育成していることが印象的でした」

「“やらされ探究”ではない、自主的な学びの重要性を再認識しました」

「高校時代にできなかったことが実現できる大学であると感じました」

「先生方の社会課題に対する研究に学生たちが自ら関わっている様子に感動しました」

「教え子が地域貢献に興味を持つ学生に育っていることを実感することができました」

最後に長島入試委員長より2025年度に新設される総合型選抜(探究プレゼンテーション方式)についての仕組みについて説明がありました。

今回の説明会および研究会を通じて、高校と大学、教育機関関係者が交流を深まり、今後の教育環境のさらなる向上が期待されます。

多摩大学の入試情報は、受験生サイトをご覧ください

https://www.tama.ac.jp/admissions/

[2025年6月16日]

2025年6月13日、警視庁サイバーセキュリティ対策本部の方(3名)が本学に来校され、経営情報学部 樋笠准教授とゼミ生5名のフィッシング対策活動における貢献に対して、記念品および参加賞の贈呈が行われました。

樋笠准教授とゼミ生5名は、2025年1月から3月にかけて開催された「フィッシングサイト撲滅チャレンジマラソン」に、サイバー防犯ボランティア団体「多摩CCPU*」として参加し、樋笠准教授は敢闘賞を、学生は参加賞を受賞しました。

これらの記念品は、主催団体であるJC3(日本サイバー犯罪対策センター)から警視庁を通じて届けられたものです。

多摩CCPUのメンバーは、期間中、毎日平均2件近い海外フィッシングサイトの通報と、サイトのテイクダウン実績を積み重ね、その取り組みが高く評価されました。

また、当日は多摩CCPUの代表である樋笠ゼミ大林愛礼さん(4年生)が、違法書き込みの通報活動、薬物・闇バイトに関連するハッシュタグ分析などの実践的な取り組みを発表。これらの成果をまとめた報告書を警視庁に提出しました。

多摩CCPUは、警視庁のサイバーボランティア登録団体として、また多摩稲城防犯協会からの委嘱を受け、防犯活動にも力を注いでいます。

今後も地域と連携しながら、学生主体のサイバー防犯活動を積極的に展開していきます。

* 多摩CCPUは、多摩大学経営情報学部の樋笠ゼミによって2023年12月に設立されたボランティア団体です。

[2025年6月13日]

●TOKYO MX1「寺島実郎の世界を知る力」

●TOKYO MX1「寺島実郎の世界を知る力」

第57回放送:6月15日(日)午前11時~

番組前半の「今月の世界と日本」では、トランプ2.0政権が強硬に押し出す政策や政権内の力学の変容などから始まり、米国を中核とする多国間協調・国際主義の20世紀システムの終焉と、21世紀の世界秩序の輪郭やその本質について、寺島学長が語ります。

また、日本国内における「令和のコメ騒動」の構造を踏まえ、日本の「食と農」のあり方について考えます。

番組後半では、「私自身の戦後80年談話」の2回目として、戦間期にあたる1920年代に着目し、当時の米国、日本、そして世界の状況と現在の時代状況が近似しているという寺島学長独自の視点から、日本のとるべき針路について掘り下げます。

寺島学長の一人語りの第3日曜日(2020年10月放送開始)と対談篇は、YouTubeでの視聴総数が1,187万回を超えました。真剣に時代と向き合いたいと考える大変多くの視聴者が、世界の動きの本質を考える「思考の羅針盤」として番組を熱心にフォローして下さっており、日本国内・海外在住の幅広い年代層の方々にご視聴いただいております。

■2025/6/15(日)11:00~11:55

TOKYO MX1 「寺島実郎の世界を知る力」 第57回

■2025/6/22(日)08:00~

TBS系列「サンデーモーニング」

【TOKYO MX テレビ】『寺島実郎の世界を知る力』

これまで放送された全ての回(寺島の一人語りと対談篇)をYouTubeにて視聴できます。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZ0Cdjz3KkhlIA30hZIT5Qnevsu0DBhY

*寺島文庫ウェブサイトからもアクセスできます。

https://www.terashima-bunko.com/minerva/tokyomx-2020.html

[2025年6月9日]

多摩大学経営情報学部、グローバルスタディーズ学部の学生、多摩大学目黒高等学校および多摩大学附属聖ヶ丘高等学校の生徒、教職員51名が、日本経営者、地域住民の方34名とともに、2025年5月27日から31日にかけて、第10回済州研修に参加しました。本研修は、国際フォーラム「第20回平和と繁栄のための済州フォーラム」への参加者を中心とした研修プログラムで今年のテーマは、「平和と共同繁栄のためのイノベーション(Harnessing Innovation for Peace and Shared Prosperity)」でした。

研修では、日本経営者による講演や、日韓の元官僚による食と農に関する講演対談など、日本セッションも行われました。国際社会の課題に関する世界的リーダーの講演を直接聞き、広い視野を育む貴重な機会となりました。また、本学の協定校済州漢拏大学との交流も行い、学生同士の相互理解を深めました。

本研修は、学部・高校の枠を超えた多摩大学グループの取り組みとして、「平和」と「国際理解」への関心を深める場です。今後もこのような機会を通じて、グローバルな視点を持った人材の育成を推進してまいります。

[2025年6月5日]

中村そのこゼミ4年 藤田大登さんのグループがボランティア通信6月号の企画を担当しました。今回の企画はイラストなぞなぞです。

関連リンク

中村そのこゼミ

中村そのこゼミの活動

[2025年6月3日]

5月31日、マチカドこども大学®︎5月の講座「感覚学」が田中友理専任講師によって小田急多摩線「栗平」駅前「CAFÉ & SPACE L.D.K.」において行われました。学生3名がサポートして行われました。

授業は視覚や聴覚などの「感覚」のふしぎについて行われ、感覚からの情報と人間の認識のギャップなど錯覚の説明がありました。

講義の後半では、着色・香りづけした2種類のした飲料水を試飲してもらいイメージと実際の違いを感じたり、大きさの異なるぬいぐるみによる重さの錯覚など視覚、嗅覚、味覚、触覚の錯覚を実際に体験する講義でした。

マチカドこども大学は、多摩大学と小田急グループ・小田急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区 取締役社長:五十嵐 秀様)の連携事業です。

マチカドこども大学のホームページはこちらからご覧ください。

https://www.machikado-uni.com/

[2025年6月2日]

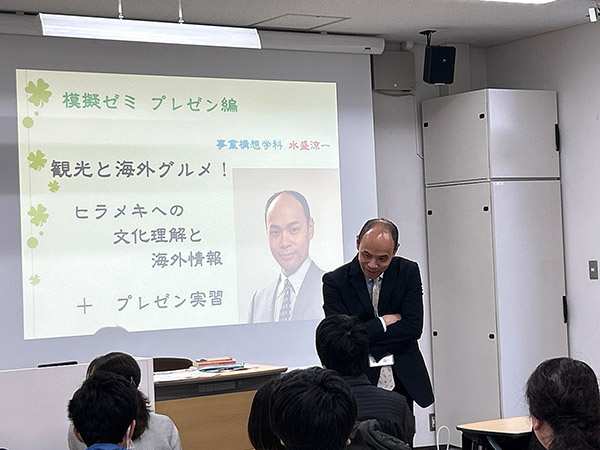

2025年5月25日(日)、多摩キャンパスにてオープンキャンパスを開催しました。当日は、各ゼミによる特色ある模擬授業が行われ、多くの参加者に大学の学びを体験いただきました。

樋笠先生とゼミ生による模擬授業では、電動キックボードや自動運転車などの新モビリティが増える中での安全性やルールの変化について考察しました。先生が新モビリティに乗って講義を行うなど、臨場感ある授業に参加者も熱心に耳を傾けていました。最後には、将来の交通社会に向けた意見交換も行われ、深い学びの時間となりました。

水盛ゼミでは、海外グルメを切り口に異文化理解を深める模擬授業を実施しました。参加者はアプリを使って国を選び、その国の料理や文化を調べ、旅行者になったつもりでプレゼンを行う内容で、海外のお菓子の配布もあり、和やかで盛り上がる時間となりました。

新西ゼミでは、名刺の歴史やマナーについての解説の後、実際に名刺作成を体験。ゼミ生のサポートのもと、参加者がオリジナル名刺を作成し、新西先生との名刺交換も行われるなど、実践的で楽しい模擬授業が展開されました。

今後も多摩大学では、実践的な学びの場を通じて、学生の主体的な成長を支援してまいります。次回のオープンキャンパスも、ぜひご参加ください。

[2025年5月30日]

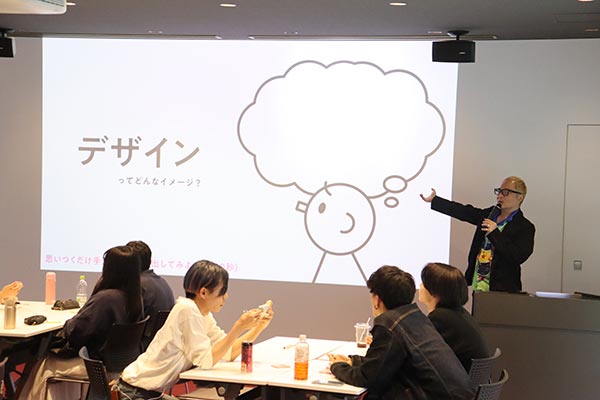

2025年5月26日、多摩大学多摩キャンパス(多摩市)にて、グローバルスタディーズ学部 今村ゼミと、経営情報学部 樋笠ゼミ・新西ゼミによる合同ゼミが開催されました。今回は、株式会社たきコーポレーション CDO(チーフ・デザイン・オフィサー)であり、国内外のデザイン賞を多数受賞されている藤井賢二氏を講師にお迎えし、「デザイナーを体験しよう!」をテーマとしたデザインワークショップが行われました。

講義では、見た目だけにとどまらない「デザインの本質」や課題解決に向けた発想法について学びました。藤井氏からは、デザインとは「どう見られたいか」を考える準備が重要で、色や形を選ぶ力を養うことが大切であるというお話がありました。また、デザイナーは、社会課題をいろいろな角度から考え、解決のヒントを導きだす存在であることも語られました。

ワークショップでは、「村の人口減少を食い止めるには?」という課題に対して、学生たちから防災や農業、産業の活性化を通じて地域の魅力や価値をデザインの視点から高める提案などがありました。

合同ゼミを通して、異なる専門分野を学ぶ学生たちが一緒に “デザイナー的思考”を体感したことで、新たな学びを得る機会となりました。

[2025年5月28日]

2025年5月25日(日)、多摩大学では「寺島実郎監修リレー講座」の受講者を対象に、山梨県南アルプス市との連携事業「田植え体験 × 講座」を実施しました。

本企画は、「ジェロントロジー企画(高齢化社会工学)」の一環として実施されたもので、高齢化が進む社会において、高齢世代が「食」や「農」に接することを通じて、社会参画の新しい形を検討することを目的としています。

当日は、南アルプス市下市之瀬地区の美しい棚田において、地元農家・櫻田力氏のご指導のもと、一般参加者10名、学生3名、教職員8名の計21名が参加し、実際の田植え作業を体験しました。都市部ではなかなか得られない農作業への直接的な関わりを通して、生産活動の現場に触れる貴重な機会となりました。

田植え体験の後には、南アルプス市教育委員会文化財課の斎藤秀樹氏を講師にお迎えし、夢窓疎石ゆかりの古長禅寺(こちょうぜんじ)にて講座を実施。世界遺産である京都・天龍寺庭園や西芳寺庭園を手がけた禅僧・夢窓疎石と南アルプス市のつながりや地域の歴史的背景について興味深いお話をいただきました。さらに、同寺住職による貴重なお話とともに、座禅体験も行い、心を整える時間を共有しました。

今回の体験を通じて参加者からは以下のような声が寄せられました。

・「稲の生育から収穫までの行程や時間を具体的に知ることができました」

・「田の広さから米の収穫量を丁寧にご説明いただき勉強になりました」

・「ジェロントロジー企画に参加することで自分の体力の確認と知識を求めようとする気力・知力を今後もキープしたいと思っています」

また、学生からは、次のような感想がありました。

・「1歩ずつ後ろへ下がりながらでこぼこしている土の上で苗を植えるのが難しかったです」

・「目標としていた田んぼ全体に苗を植えきることができ、とてもうれしかったです」

今回の農業体験を通じて第一次産業に関わることが、地域の魅力をあらためて発見するきっかけとなり、高齢世代の新たな社会参加にもつながることを実感することができました。

国際社会学会(International Sociological Association)は1949年に国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の援助のもと、社会学の国際的な学会組織として創立されました。学術研究にかかる活動は研究部会(Research Committee)等が担っており、観光に関する部会は1994年に国際観光部会(Research Committee 50 International Tourism)として設立されております。

この部会の国際学会「ISA RC50 Interim Conference 2025」が2025年6月19日(木)~22日(日)に多摩大学・湘南キャンパス(神奈川県藤沢市)にて開催されます。

学会期間中、オープニングセレモニーがおこなわれる6月20日(金)は、藤沢市をはじめ地域の皆様のご参加も歓迎いたします。国際学会に興味のある方にはぜひ参加していただけますと大変嬉しく存じます。

国際学会名:国際社会学会国際観光部会「ISA RC50 Interim Conference 2025」

開催場所:多摩大学湘南キャンパス(神奈川県藤沢市円行802番地)

使用言語:英語(オープニングセレモニーでは一部日本語字幕もしくは逐次通訳があります)

9:00から 9:30 : 受付

9:30から10:15 : オープニングセレモニー

10:15から11:10 : 基調講演

11:10から11:40 : コーヒーブレイク

〇オープニングセレモニー

藤沢市 鈴木恒夫市長ビデオご挨拶

藤沢市観光協会 湯浅裕一会長ご挨拶

多摩大学 新美潤副学長兼学部長挨拶

国際社会学会国際観光部会長 Anke Winchenbach博士・加藤久美教授ご挨拶

太鼓集団「ふじ」パフォーマンス

〇基調講演

オーストラリア・タスマニア大学 Can Seng Ooi教授

2025年6月20日(金)オープニングセレモニー、基調講演、コーヒーブレイクへ参加御希望の方はこちらから6月18(水)までに、お申し込みください。希望者多数の場合は藤沢市民の方を優先いたします。

当日、参加費として3,000円を受付にてお支払いください。

本学会開催にかかる多摩大学へのお問い合わせは「isarc50_2025@gr.tama.ac.jp」までご連絡ください。

・国際社会学会(International Sociological Association)のウェブサイト

・国際社会学会国際観光部会(ISA RC50)のウェブサイト

本学経営情報学部 樋笠尭士准教授がアメリカ国務省主催の国際交流プログラム「IVLP(International Visitor Leadership Program)」において、日本代表の一人として選出されました。プログラムは2025年6月21日から約3週間にわたり、米国各地で実施され、世界各国の新興リーダーたちとともに、新興技術に関する最前線の知見や課題について意見交換が行われます。

IVLPは、アメリカ国務省が各国の将来を担うリーダーをアメリカに招き、国際的な理解とつながりを深めることを目的とした歴史あるプログラムで、過去には、大江健三郎氏(ノーベル文学賞作家)、村上春樹氏(作家)、菅直人氏、鳩山由紀夫氏、海部俊樹氏、細川護熙氏、小池百合子氏(いずれも元首相・現職政治家)など、日本を代表する著名人も選ばれています。

樋笠准教授は、自動運転技術の法制度や倫理的課題に関する研究に取り組み、日本学術会議でもその成果が引用されるなど、国内外で高く評価されています。特に、自動運転プロジェクトや混在交通に関する先導的な研究を主導し、著書『自動運転レベル4』では交通図書賞を受賞。また、ISO(国際標準化機構)における自動運転に関する国際規格の策定にも日本代表として参画しています。

今回の選出は、これらの幅広い功績と専門的知見が評価された結果であり、今後の研究や国際連携のさらなる発展が期待されます。

関連

経営情報学部 樋笠 尭士 専任講師が第49回「交通図書賞」を受賞

経営情報学部 樋笠専任講師が「ISO 39003」の策定のための国際会議に出席

経営情報学部 樋笠専任講師の研究が日本学術会議の見解に掲載

混在交通の占有・優先度についてのELSIの実践的整理と対応方策の創出 | RInCA

[2025年5月22日]

本学の教育方針や学部・学科の紹介、学生生活、キャンパスの魅力などを一冊にまとめた大学案内(2026年度版)が完成しました。

本学の教育方針や学部・学科の紹介、学生生活、キャンパスの魅力などを一冊にまとめた大学案内(2026年度版)が完成しました。

2026年度の入試情報も掲載しており、進学をご検討中の方、保護者の皆様、学校関係者の皆様に向けて本学の魅力を分かりやすくご紹介しています。

デジタルパンフレットは下記リンクよりご覧いただけます。

ダウンロードはこちら

入試に関する資料請求も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

多摩大学受験生サイト